[中小企業経営者の悩みを解決!「M&A・事業承継 相談所」]

~M&Aで会社や事業を売却しようとご検討の中小企業経営者におすすめ~

第8回:経営コンサルタントから「売りたくても売れないタイミングが来るよ」と言われました。本当ですか?

〈解説〉

株式会社ストライク

M&A(合併・買収)仲介大手のストライク(東証一部上場)が、中小企業の経営者の方々の事業承継やM&Aの疑問や不安にお答えします。

▷関連記事:会社の譲渡を検討していますが、譲渡してしまったら、共に働いてきた役員や従業員達から見放されたと思われないか不安です。

▷関連記事:顧問先企業のオーナーから、後継者がいないので会社を誰かに譲りたいと相談されました。

Q.経営コンサルタントから「売りたくても売れないタイミングが来るよ」と言われました。本当ですか?

半導体関連の製造業を営んでいます。創業来25年、特殊なオーダーにも応えられる高い技術力を軸に、取引先から多くの受注をいただいてきました。利益も出しており、財務状態は健全です。私はまだ体力、気力共に充実していますので、これから10年くらいかけてさらに会社を成長させ、70歳を迎えたら会社を譲渡して引退しようと考えております。

ただ、知り合いのコンサルタントにその話をしたところ、「10年も待っていたら経済環境が変わって、売りたくても売れなくなってしまうし、引退もしづらくなる」と指摘されました。今のところ取引も順調ですし、10年後に譲渡してもまったく問題ないと思うのですが、そんなことがあるのでしょうか?

(愛知県 製造業 K・T さん)

A.会社の業績やご自身の年齢だけでなく、M&Aの市場動向や日本の人口構造も考慮して引退時期を決めた方が良いでしょう。

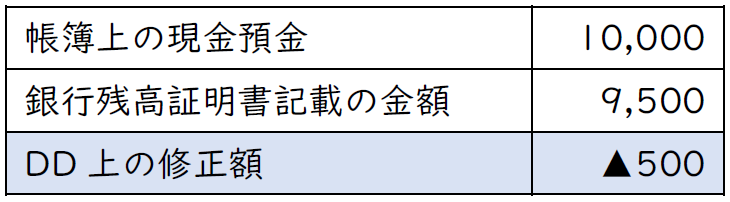

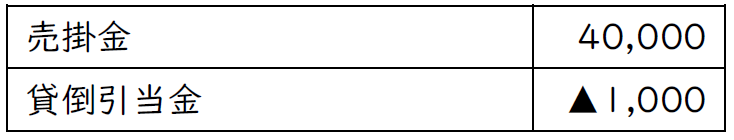

会社の業績も良く、ご相談者の体力・気力が充実されている中で、引退を急かされるような指摘をいただいても、なかなかピンときませんよね。気持ちはよくわかります。一方で、トップの引退を考えるに当たり、今後の経済環境をまったく考えなくてよいかと問われると、決してそんなことはありません。M&Aでは、良い買い手を見つけて会社運営や従業員の雇用を任せることが大事です。譲渡価額などを含めて良い条件でのM&Aを実現するには、自分の主観や都合だけで引退時期を考えるのではなく、好条件で譲渡できる最適なタイミングを客観的に検討する必要があると思います。

経営者の平均引退年齢は68歳前後が多いです。ご相談者も70歳を迎えたらとおっしゃっていますので、同じぐらいの年齢ですね。年齢別人口の分布では70~74歳、65~69歳が多くなっています。多くの経営者はこのボリュームゾーンに集中していると考えられています。

このような情報から見えてくることは次の2つです。

①経営者の多くが引退年齢を迎え、譲渡ニーズが増加し始めている。

②それに伴い、買収ニーズに対して譲渡ニーズが過多となり、社長が譲渡したくとも買い手企業が少ない状況に陥ることが見込まれる。

人口構造の変化を考えると、業種を問わず「売りたくても売れなくなる状況」が予測されますので、それを踏まえて経営の出口を考えなければならないと思います。

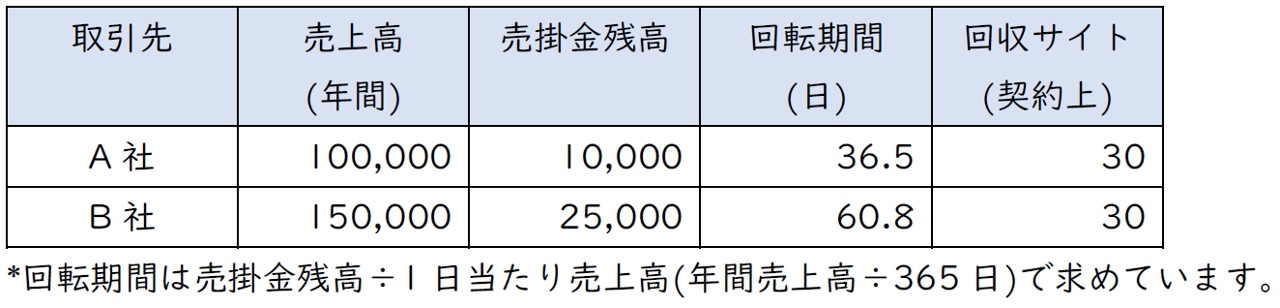

ご相談者に「売りたくても売れなくなる時がくる」とおっしゃったコンサルタントは半導体関連事業の将来性を気にされていたのかもしれません。以前に私がお手伝いしたM&Aでも、ご相談者と似たケースがありました。金型関連のファブレスメーカーで、優良な取引先を有し、売上は減少しているものの無借金で純資産は2億円、ノウハウを持った従業員達が複数在籍する会社でした。「このまま自社単独で経営していたら、今は良いが、いずれ行き詰まる。ならば企業価値が高いうちに譲渡したい」とのご要望があり、ちょうど第二の収益の柱を求めていた異業種のメーカーとのM&Aが早々に実現しました。「今ならば売れる、今しか売れない」―― その決断力が成功要因だったと社長は話されていました。

また、買収側の企業は、譲渡側のオーナーの年齢はもちろん、継続勤務する従業員(特にキーパーソン)の年齢も気にします。M&A後、数年でキーパーソンも定年退職する可能性がある場合、買い手企業は二の足を踏んでしまいます。ご相談者は10年後に譲渡を検討すると仰っていますが、その時の社内のキーパーソンは何歳になっているでしょうか。

M&Aニーズの多寡は業種・エリア・事業規模により異なります。「少し前のタイミングだったら、良いお相手がいたのに…」と後悔しないために、最近のM&A市場の動向や具体的な候補先の有無、M&Aの条件などについて、ぜひ専門のM&Aアドバイザーにご相談されてはいかがでしょうか。

.jpg)

](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/buildings-984195_640.jpg)

.png)

![【Q&A】個人事業を引き継いだ場合の償却方法の引継ぎ方について[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)