[解説ニュース]

生前贈与がある場合の相続税申告の留意点

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(林 陽子/税理士)

[関連解説]

1. 相続開始前3年以内の贈与

(1)概要

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、被相続人の相続財産に贈与を受けた財産の額(贈与時の価額)を加算し、加算された者の相続税の計算上、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を控除します。

但し、次の財産については加算する必要はありません。

①贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

②直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額(相続開始時に残額がある場合は、残額を相続財産に加算)

(国税庁HP・タックスアンサー「贈与財産の加算と税額控除」より抜粋・加筆/相続税法第19条)

(2)留意点

この規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象です。相続人であるかどうか、遺産を取得したかどうかだけで判断しがちですが、死亡保険金など相続税法において相続財産とみなされる財産を取得した者についても、この規定の対象となります。

判断を誤りやすいのは、次のような事例です。

(加算もれ)

・相続人でない孫が、遺贈により財産を取得した場合

・相続放棄した相続人が、死亡保険金を受け取った場合

(誤って加算)

・相続人であるが、遺産を取得せず、死亡保険金などのみなし相続財産も取得しない場合(生前贈与のみ有)

2. 相続時精算課税制度を適用した贈与

(1)制度の概要

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用されます。

また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算し、加算された者の相続税の計算上、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を控除します。

(国税庁HP・タックスアンサー「相続時精算課税制度の選択」より抜粋・加筆/相続税法第21条の15)

(2)留意点

この制度を選択した年分以降は、その選択に係る贈与者からの贈与については、暦年課税の基礎控除(110万円)は使えません。また、この制度の特別控除額(2500万円)以下の贈与で贈与税を納めていない場合や、申告をし忘れている場合でも、相続財産に加算する必要があります。贈与税の申告をしたかどうか、贈与税が課されたかどうかにかかわらず加算しますので、注意が必要です。

3. 加算する贈与財産の価額と控除する贈与税額

相続財産に加算する贈与財産の価額は、相続開始時の財産の状況にかかわらず、贈与時の価額によることとされています。

相続開始前3年以内の贈与については、「贈与により取得した財産の価額」と、相続時精算課税制度による贈与については、「適用を受けるものの価額」と規定されています。「申告書に記載した価額」ではありません(相続税法第19条①,第21条の15①)。

では、申告をした贈与財産の価額に誤りがあった場合、贈与税や相続税の申告はどうなるのでしょうか?

評価額が過大だった場合、贈与税の更正の請求ができる期限内であれば、更正の請求により贈与税を減額することができます(国税通則法第23条)。

評価額が過少だった場合、贈与税の更正(税務署が税額等を更正する手続き)の期限内であれば、速やかに修正申告することが必要です。修正申告書の提出が無い場合は、更正処分を受ける(税務署が税額等を職権で更正する)ことになります(国税通則法第19条,第24条)。

このように期限内に誤りに気付いた場合は、贈与税について正しい評価額を申告等したうえで、相続税の申告を行います。

なお、期限後に誤りに気付いた場合は、実際の申告がどうであれ、贈与財産の正しい評価額を相続財産に加算しますが、相続税額から控除する贈与税額は、「課せられた贈与税」とされているため、誤った評価額に基づく贈与税額(実際の申告額)を相続税額から控除することになります(相続税法第19条①, 第21条の15③)。

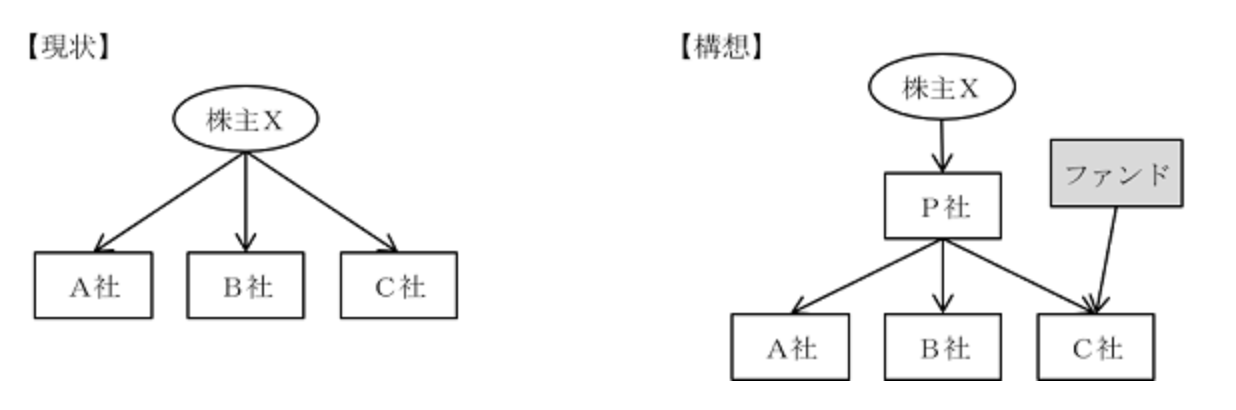

最近、相続時精算課税制度と事業承継税制を併用して、生前に非上場株式を贈与する事例が増えてきました。

生前に贈与した財産を相続財産に加算して相続税の申告をする際は、加算する贈与財産の価額が正しい価額であるかの確認が必要です。

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/06/22)より転載

![【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)

![PMIって何?-M&Aの成功はPMIで決まる!-[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/home-office-336378_640.jpg)

![新型コロナウイルス等による業績不振に関連する税務上の注意点[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/pencil-1891732_640.jpg)

![株式譲渡と事業譲渡 ~株式譲渡、事業譲渡のメリットとデメリットとは?~ [税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/03/business-2173147_640.jpg)

](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/buildings-984195_640.jpg)

![M&Aにおける価値評価(バリュエーション)の手法とは?[M&A担当者のための実務活用型誌上セミナー『価値評価(バリュエーション)』]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/05/価値評価-中田先生.png)

![PPAにおける無形資産の測定プロセスとは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/business-1477601_640.jpg)

.png)