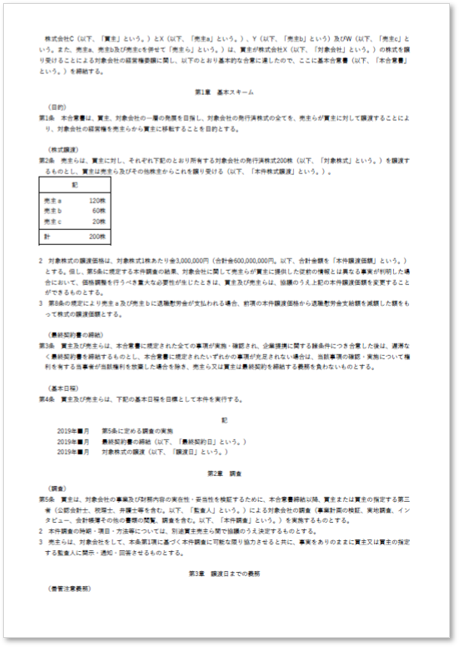

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「分割協議により遺言と異なる者が財産を取得した場合の贈与課税の有無」についてです。

[関連解説]

■【Q&A】遺言書に沿った遺産の分割が合意に至っていない場合の相続税の申告について

■【Q&A】個人事業者が事業を廃止した場合の事業用資産に係る課税関係

[質問]

次の事実が認められる場合、相続人乙から相続人丙へ贈与があったものと考えられるでしょうか。

①被相続人甲は平成30年1月に死亡し、公正証書遺言を残していました。

②遺言に従い、平成30年4月頃から各種財産の処分や登記、名義変更が開始されました。

③平成30年7月頃、遺言書に記載のない財産Aの存在が発覚しました。

④遺言書に記載のない財産について、遺言書には下記の通り記載されていました。

『遺言者は上記以外の一切の財産を、相続人乙に相続させる』

⑤しかし、相続人間の話し合いにより、財産Aは相続人丙が取得する旨の分割協議書を締結し、丙が取得しました。

結果、遺言に従うと乙が取得すべきである財産を、分割協議書の締結により丙が取得することになりましたが、この場合、相続人乙から相続人丙へ贈与があったものと考えられるのでしょうか。

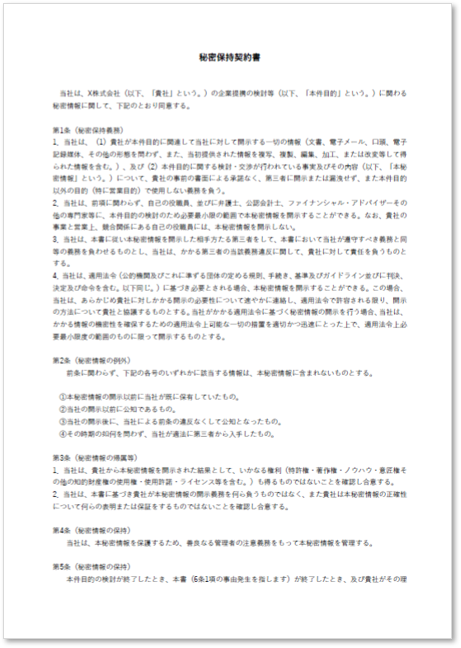

[回答]

1 最高裁平成3年4月19日判決(民集45巻4号477頁)は、「「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させようとする遺言は、遺産の分割の方法を定めた遺言であり、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである」と判示しています。

そこで、ご質問の場合も、その「相続させる」趣旨の遺言に従って、遺言書に記載の各種財産を各相続人が承継(取得)していたところ、遺言書に記載のない財産Aの存在が発覚したことから、遺言書に『遺言者は上記以外の一切の財産を相続人乙に相続させる』と記載されてはいるものの、相続人間で遺産分割協議をして、この財産Aを相続人丙が取得することにしたというものです。

2 ご質問は、上記の場合、乙から丙に財産Aの贈与があったものと考えられるかどうかと問われるものですが、① 「相続させる」趣旨の遺言の内容と異なる遺産分割(の効力)が認められていること、② そもそもご質問の遺言書には財産Aについての帰属が定められていないと解する余地があることから、相続人全員の合意による遺産分割により、財産Aについては丙が相続により取得したものであるとして相続税の申告をする場合には、乙から丙に対し贈与があったものとして贈与税が課税されることはないものと考えます。

すなわち、上記判例によれば、特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、特段の事情がない限り、被相続人の死亡時に当該遺産が当該相続人に直ちに相続されるので、遺産分割の協議や審判が介在する余地はないことになりますが、さいたま地裁平成14年2月7日判決(下級裁判所裁判例速報)は、「判例は、その迅速で妥当な紛争解決を図るという趣旨から、これを不要としたのであって、相続人間において、遺言と異なる遺産分割をすることが一切できず、その遺産分割を無効とする趣旨まで包含していると解することはできないというべきである」として、遺言の内容と異なる遺産分割の効力を認めています。なお、同判決に「このような遺産分割は、相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能である」との判示があることから、贈与税の課税関係が生じるという考え方もありますが、(ご質問の場合は別として)課税庁が贈与部分や交換部分を特定することは極めて困難であると思われますし、遺産分割の効力が認められる以上、相続税の課税関係で足りるものと考えます。

また、平成27年10月2日裁決は、相続税調査により新たに発見された財産が、当初の遺産分割協議書に妻が取得する財産として「現金、家庭用財産など上記相続人が取得する以外の全財産」と記載されている条項に含まれるか否かについて、「一般に、個別的財産の遺産分割を定める条項により各人が取得する財産以外の財産を一部の者に取得させる旨の本件条項のようなものは、個別的財産の遺産分割による取得を定めた条項を設けた上での補充的なものであって、失念していた財産や家財道具を被相続人と同居していた家族等の適当な者に取得させるために用いられるものと考えられ、個別的な記載のない相当高額な財産については、当該補充的条項にその高額な財産をも含める旨合意されているなどの特別の事情がない限り、含まれないと解するのが自然である」と判断しています。ご質問の場合、(財産Aの内容は明らかではありませんが)遺言書の『遺言者は上記以外の一切の財産を相続人乙に相続させる』との記載についても、裁決にいう「補充的条項」と解し、『上記以外の一切の財産』に財産Aは含まれないと解したことから、相続人全員で財産Aを丙に取得させる遺産分割を行ったという説明ができるのではないでしょうか。

○ さいたま地裁平成14年2月7日判決

(1) 特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされた場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該不動産は当該相続人に相続により承継される。そのような遺言がなされた場合の遺産分割の協議又は審判においては、当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても、当該遺産については、上記の協議又は審判を経る余地はない。以上が判例の趣旨である(最判平成3年4月19日第2小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。

しかしながら、このような遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は、相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから、これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても、直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。

被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別、そうでなければ、被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく、むしろ全相続人の意思が一致するなら、遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。

法的には、一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが、このような遺産分割は、相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能であるし、その効果についても通常の遺産分割と同様の取り扱いを認めることが実態に即して簡明である。また従前から遺言があっても、全相続人によってこれと異なる遺産分割協議は実際に多く行われていたのであり、ただ事案によって遺産分割協議が難航している実状もあることから、前記判例は、その迅速で妥当な紛争解決を図るという趣旨から、これを不要としたのであって、相続人間において、遺言と異なる遺産分割をすることが一切できず、その遺産分割を無効とする趣旨まで包含していると解することはできないというべきである。

(2) 本件においては、本件土地を含むDの遺産につき、原告ら全ての相続人間において、本件遺言と異なる分割協議がなされたものであるところ、Dが遺言に反する遺産分割を禁じている等の特段の事情を認めうる証拠はなく、原告らの中に本件遺産分割に異議を述べる者はいない上、被告は本件遺産分割については、第3者の地位にあり、その効力が直ちに被告の法的地位を決定するものでもないことを考慮すると、本件遺産分割の効力を否定することはできず、本件土地は原告らの共有に属すると認められる。

税理士懇話会事例データベースより

(2019年6月14日回答)

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

![【Q&A】分割協議により遺言と異なる者が財産を取得した場合の贈与課税の有無[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)

](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/buildings-984195_640.jpg)