[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「海外子会社同士の合併を巡る課税関係」についてです。

[関連解説]

[質問]

このたび、内国法人(A社)が、発行済株式の約5%を保有する中国現地法人(S社)を100%子会社化することとなりました。

A社はS社以外にも中国の現地法人N社株式を従前より100%保有しております。S社の100%子会社化直後に、同じ中国現地法人N社とS社とを合併させる予定です(結果としてA社は合併後の現地法人を100%所有し、その後の売却予定等はありません)

【質問①】

当該合併に係る税務上の課税関係については中国現地の税法の範疇ですが、内国法人A社がS社買収直後に既存の100%在外子会社N社と合併させた場合、A社において何等かの課税関係は発生しますか。

【質問②】

また直接的な課税関係は発生しなくとも、A社が税務上留意すべき点はありますか。

[回答]

1 我が国における組織再編(適格合併)の課税関係

(1) 適格合併について

合併前に被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、合併後に同一の者と合併法人との間に同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合の合併で、被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないものは適格合併に該当することとされています(法人税法2十二の八イ、法人税法施行令4の3②二)。

(2) 合併が行われた場合のみなし配当の金額について

法人の株主等である内国法人が合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額はみなし配当の金額とされます。ただし、適格合併の場合にはみなし配当の金額は生じないこととされています(法人税法24①一)。

(3) 被合併法人の株主等における被合併法人株式の譲渡損益について

被合併法人の株主等は、原則として、被合併法人株式について譲渡損益を認識しますが(法人税法61の2①)、被合併法人の株主等に合併法人の株式等以外の資産が交付されなかった合併(金銭等不交付合併)の場合には、被合併法人の株主等は、被合併法人株式の譲渡損益の認識を繰り延べることとされています(法人税法61の2②)。

2 法人税法における「合併」の意義

法人税法は合併の定義規定を設けていないため、外国法令を準拠法として行われる合併が、法人税法上の合併に該当するのか疑問が生じます。

この点、法人税法上の合併は、我が国の会社法を準拠法として行われる合併に限るとはされていませんので、外国法令を準拠法として行われる法律行為であっても、我が国の会社法上の合併に相当する法的効果を具備するものであれば、法人税法上の合併に該当すると考えられます。

我が国の会社法は合併そのものについての定義規定を設けていませんが、一般的に、その本質として、①消滅会社の権利義務の全部が存続会社に包括承継されること及び②消滅会社は清算手続を経ることなく自動的に解散して消滅することという要素を具備していることが挙げられます。

したがって、外国法令を準拠法として行われる法律行為であっても、これらの要素を具備し、我が国の会社法上の合併に相当するものと認められる場合には、法人税法上の合併に該当するものとして取り扱うのが相当であると考えられます。

すなわち、外国法令を準拠法として行われる法律行為が法人税法上の合併に該当するか否かは、その法律行為が我が国の会社法上の合併に相当するものと認められるか否かにより判断することになると考えられます。

3 お尋ねについて

お尋ねによれば、「内国法人Aは、中国法人S社を完全子会社化する予定」とのことで、「S社の完全子会社化直後に、既に完全子会社である中国法人N社とS社とを合併させる予定」とのことです。以下、一般論として検討します。

(1) 質問①について

お尋ねの合併は、中国に所在する法人間で行われるため、日本の法人税法上の合併に該当するのか疑問が生じますが、法人税法上の合併は日本の会社法を準拠法として行われる合併に限定されていないため、外国法令を準拠法として行われる法律行為であっても、日本の会社法上の合併に相当する法的効果を具備するものであれば、法人税法上の合併に該当すると思われます。

(2) 質問②について

上述(1)のように内国法人A社では、この合併が「適格合併」と「非適格合併」の何れかに該当するかを判断して行かなくてはなりません。

この検討の結果として仮に「適格合併」であるとすれば内国法人A社に課税関係は生じず、逆に「非適格」であるとするならば、内国法人A社に課税が発生する可能性があることになるのですが、ここで重要になる論点は、この検討が、あくまで日本国内の税法に基づいて行われるという点にあります。

《参 考》

◎ 中国における組織再編

海外で組織再編を行った場合の現地での課税関係はと言うと、国によって様々ではありますが、①組織再編取引は原則的に現地で課税されるものの、②一定の要件を満たした場合には非課税或いは課税の繰り延べとなるような取り扱いが多いのではないかと思われます。

例えば、中国における企業再編税制というのは、①の原則的な取り扱いとしての「一般税務処理」と、②の要件にある日本の適格組織再編に該当する「特殊税務処理」に分かれることになります。

① 一般税務処理となる場合には、被合併企業は資産・負債を時価譲渡し、その結果生じた所得に対して課税され、被合併企業の株主(日本親会社)に対しても株主課税が行われます。

② 「特殊税務処理」の要件を満たす場合には、基本的には課税の繰り延べが可能となります。

税理士懇話会事例データベースより

(2020年6月1日回答)

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

![【Q&A】海外子会社同士の合併を巡る課税関係[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)

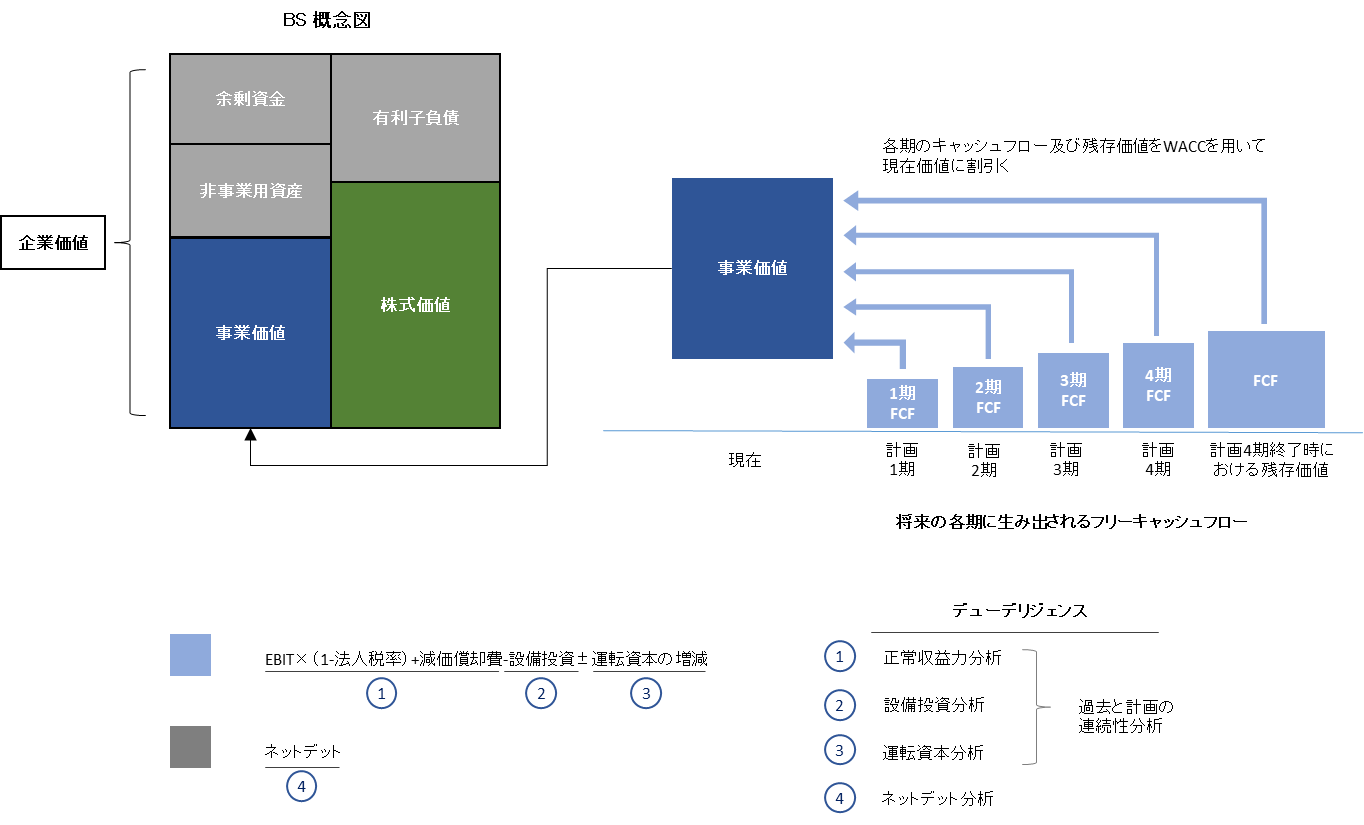

.png)

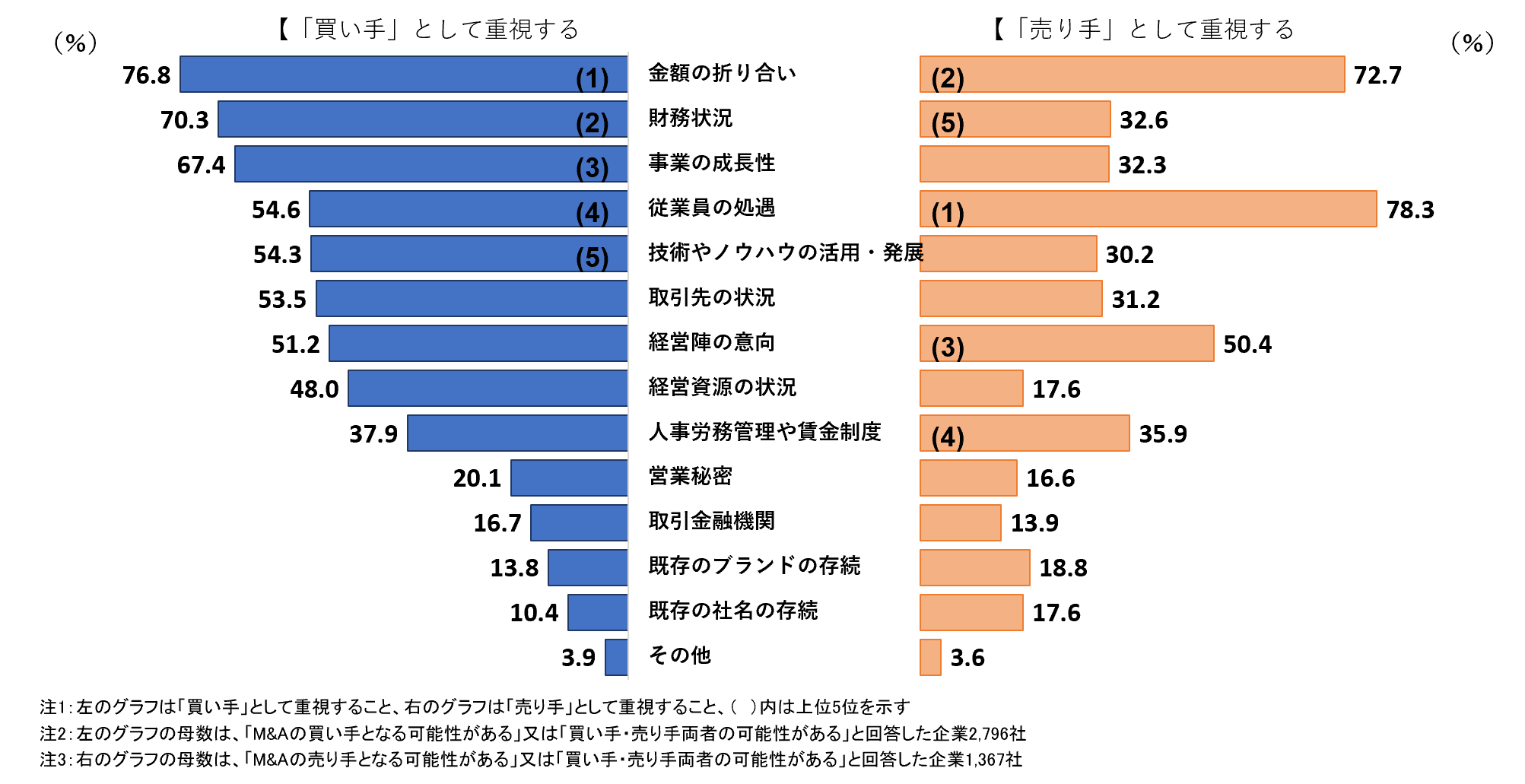

![なぜ「会社を買う」のか~買う側の理由、売る側の理由~[わかりやすい‼ はじめて学ぶM&A 誌上セミナー]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/07/図1-3.png)

![WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/business-1477601_640.jpg)

![事業承継型M&Aに対する経営者の意識と傾向分析[データを読む!データを活用する!「中小零細企業の事業承継型M&A」]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/07/図1-1.png)

![倍率法における価値評価(バリュエーション)のポイントとは?[M&A担当者のための実務活用型誌上セミナー『価値評価(バリュエーション)』]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/05/価値評価-中田先生.png)

.png)

②.png)

②.png)

③.png)

④.png)