[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第1回:『廃業と承継の 比較』~「廃業」するとこんなに大変! 「承継」できるとこんなに幸せ!~

〈解説〉

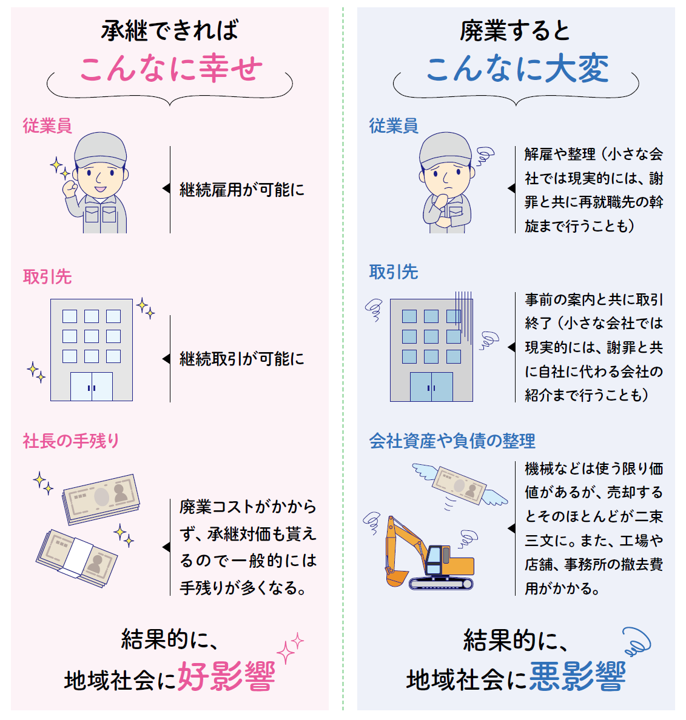

廃業するとこんなに大変

「もし自分が明日倒れたり病気になったら、従業員やお客さん、取引先はどうなるのだろう?」と、食事の後や寝る前に、又は夢の中で、不安に駆られたことはないだろうか。

後継者不在の多くの社長と話をしていると、大体60歳を超えたあたりでまず「漠然と今後の会社の行く末」に不安を感じ始め、65歳を超えると「廃業」が頭をよぎり始めるようである。

では、皆さんの会社が「もし」廃業した場合、ご自身や周囲に実際どのような影響があるのだろうか。

まずは従業員であるが、廃業する場合には基本的には「解雇」となる。小さな会社であれば、その多くが地元採用であろうから、現実的には、解雇でハイサヨウナラと杓子定規にドライに対応することなどできない。例えば、社長が謝罪すると共に再就職先を斡旋することまで行うケースもある。従業員の配偶者と社長の配偶者が同じ社交ダンスサークルのメンバーだったり、廃業した次の日にスーパーで出会うなんてことも想定されるのが、小さな会社の廃業の現実だからである。

社長が廃業を選択した場合に、得意先や仕入先、外注先などの取引先にはどのような影響があり、何をしないといけないのだろうか。

今まで長くお付き合いがあったところが大半だろうから、取引の頻度や金額にもよるが、できるだけ早く廃業予定の案内をすることになる。御社が取引終了することにより、連鎖的に廃業や倒産とならないようにするべきなのは当然であるから、得意先に限らず広く取引先全般に、なるべく早めに案内を行うべきだ。

法律論はさておき現実的には、小さな会社で廃業を選択した社長は、広く取引先への謝罪行脚をしないといけない。時には、こちらで自社に代わる会社を紹介する必要も出てくる。

また、ご自身にとっての影響も事前に知っておくべきである。事業で使っている機械や車両、備品などは、事業継続して使い続ける限り高い価値があるが、それを廃業と共に売却するとなると二束三文に、時には逆に廃棄コストがかかることもある。更には、工場や店舗、事務所には、撤去費用が莫大にかかることもある。

承継できればこんなに幸せ

では、マッチングサイトを使ってお相手が現れ、廃業ではなく「第三者承継(M&A)」ができた場合は、どうであろうか。

まずは従業員であるが、ほとんどの第三者承継では、雇用の継続が図られる。理由は単純で、昨今の人手不足の影響もあるが、小さな会社では従業員個々の役割が重要なことが多く、承継者である買い手には貴重な存在だからである。

次に取引先であるが、こちらも基本的には継続となる。廃業前の謝罪行脚ほど、辛く恥ずかしいものはないと思うので、これは廃業予定だった社長にとって有り難いことではないかと思う。

小さな会社の場合、雇用や取引先の継続が図られるということは、その多くが地元採用や地元企業であることも含めて考えると、地域社会に好影響となることも付け加えておく。

最後にお金の話であるが、社長の手残りは、廃業よりも第三者承継を選択できた方が多くなることが大半だ。廃業コストがかからず、承継対価も貰えるので、一般的には手残りが多くなるのである。税金も株式譲渡の2割課税であると、一般的には得することが多い。

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/buildings-984195_640.jpg)

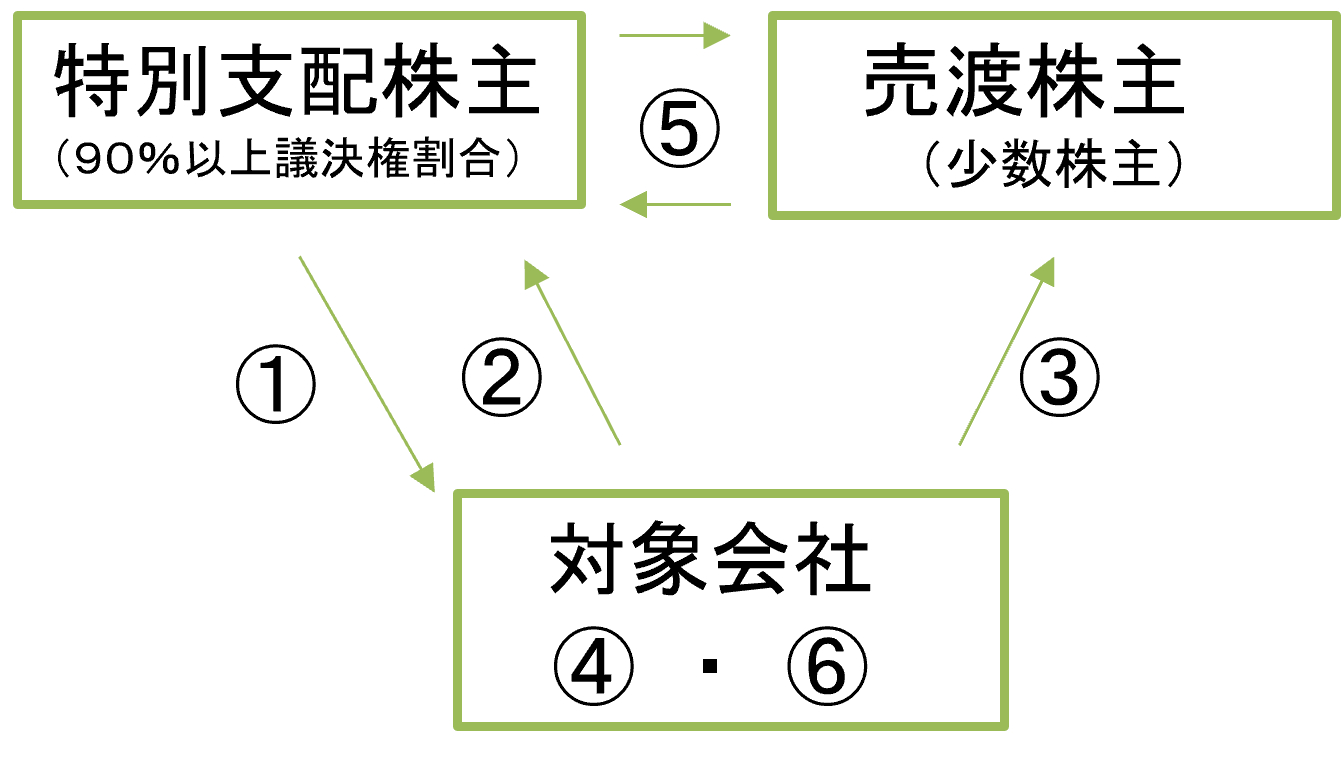

①特別支配株主から対象会社への通知

①特別支配株主から対象会社への通知

![【Q&A】事業譲渡があった場合に譲受法人が支払う引受従業員への退職金の課税関係[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)

![会計ソフトの統合~会計ソフトは統合した方がいいのでしょうか?~[会計事務所の事業承継・M&Aの実務]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/会計事務所-事業承継MA.png)

.png)

.jpg)