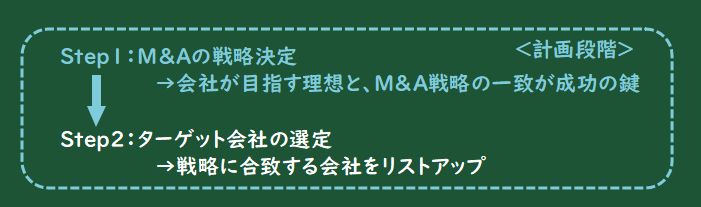

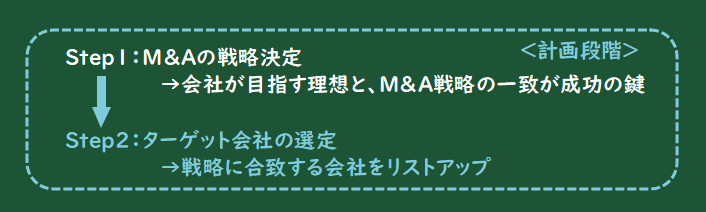

[業界別・業種別 M&Aのポイント]

第7回:「産業廃棄物処理業のM&Aの特徴や留意点」とは?

~収集運搬業者か処分業者か?許認可、設備、人材は?社内管理体制は?法改正は?~

〈解説〉

Q、産業廃棄物処理業のM&Aを検討していますが、産業廃棄物処理業M&Aの特徴や留意点はありますか?

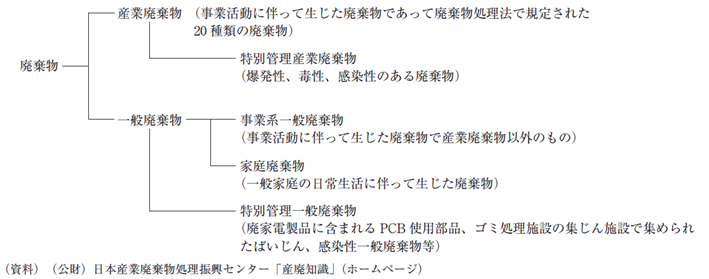

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられ、産業廃棄物は特別管理産業廃棄物等、一般廃棄物は事業系一般廃棄物、家庭廃棄物等それぞれ細分化されます。

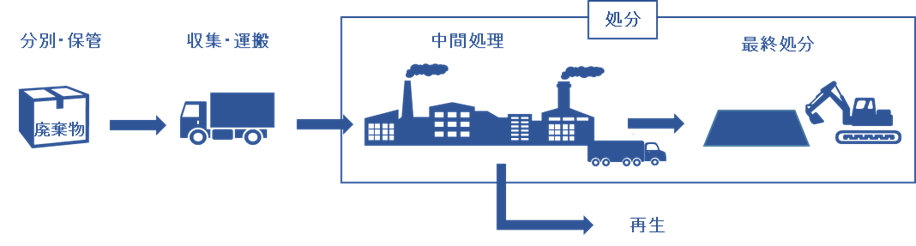

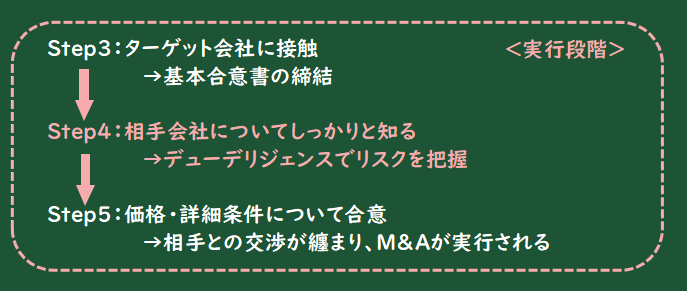

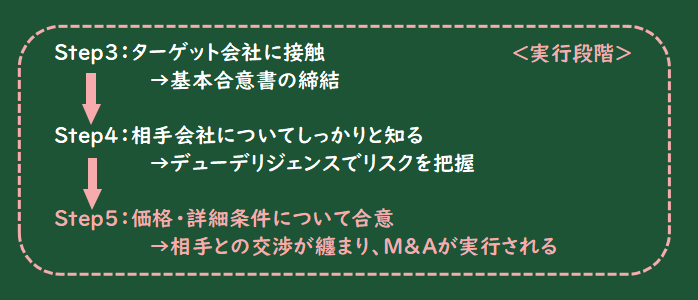

産業廃棄物処理業は、大きく「収集運搬業」「中間処理業」「最終処分業」に分けられ、各業態でも例えば収集運搬業は、運搬する廃棄物の種類によって細かく細分化されます。一般家庭ゴミの収集運搬にしても、生ゴミ(可燃ゴミ)・プラスチック包装容器・缶瓶ペットボトル・紙・布・粗大ゴミと収集運搬業者はそれぞれ違います。

収集運搬業は排出元と処分場の両方の区域の許可を取得する必要があります。積替保管とは、排出元と処分場の間に廃棄物を一時的に保管する施設を設置し、そこを経由して処分場へ運ぶことを言います。積替保管なしの場合、排出元から処分場に直行する必要がありますが、積替保管ありの場合は一定量蓄積してから運搬するなど輸送効率の向上が可能となります。対象となる廃棄物の保管基準を満たす必要があり、許可取得難易度は積替保管なしと比較し高くなります。

中間処理では、埋立処分等の最終処分前に、生活環境保全上支障を生じないように、破砕、焼却、脱水、中和による減量・減容化、安定化、無害化を行います。

最終処分では、原則最終処分場への埋立処分により行われます。最終処分場は対象となる産業廃棄物により3タイプに分かれます。

●安定型最終処分場……処分対象:安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、環境大臣が指定する産業廃棄物)

●遮断型最終処分場……処分対象:有害物質を含む特別管理廃棄物

●管理型最終処分場……処分対象:①、②以外の産業廃棄物

M&Aを検討している場合に、対象企業の産業廃棄物処理業が「収集運搬業」なのか、「中間処理業」なのか、「最終処分業」なのかを把握しましょう。一般的に「収集運搬業」よりも「中間処理」や「最終処分」業者の方が設備や埋め立てのための土地等を保有することから規模が大きく、参入障壁が高いことから利益率は高くなる傾向にあります。

また、産業廃棄物処理業特有の論点として、不法投棄の問題があります。不法投棄防止のために産業廃棄物管理表(マニフェスト制度)が導入されており、マニフェスト制度に沿った対応が必要となります。

産業廃棄物処理業のM&Aを検討する場合、収集運搬業者か処分業者か、また所有する許認可、設備、人材等について確認をする必要があります。どの業界向けの産業廃棄物を処理できるのか等の能力を確認しましょう。

また、社内管理体制の整備、マニフェスト(産業廃棄物管理表)の適切な処理ができているか、不法投棄を行ったり、近隣住民とトラブルを起こしたりしていないかを把握する必要があります。また、法改正の影響を受けやすい業界であるため、法改正の動向も確認しておく必要があります。

.jpg)

①.png)

②.png)

③.png)

④.png)

![【Q&A】持続化給付金と家賃支援給付金の未収計上について[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)

.png)

![M&Aの流れ(実行段階)~ターゲット会社に接触しよう、相手会社をしっかりと知ろう、価格や詳細条件について合意しよう~[わかりやすい‼ はじめて学ぶM&A 誌上セミナー]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/07/図1-3.png)

![失敗例から学ぶM&A ~従業員の大半が退職したケース 、所長税理士と新所長の引継ぎがうまくいかなかったケース ~[会計事務所の事業承継・M&Aの実務]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/会計事務所-事業承継MA.png)

.png)

![PPAの特殊論点とは?ー節税効果と人的資産ー[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/business-1477601_640.jpg)