[税理士のための税務事例解説]

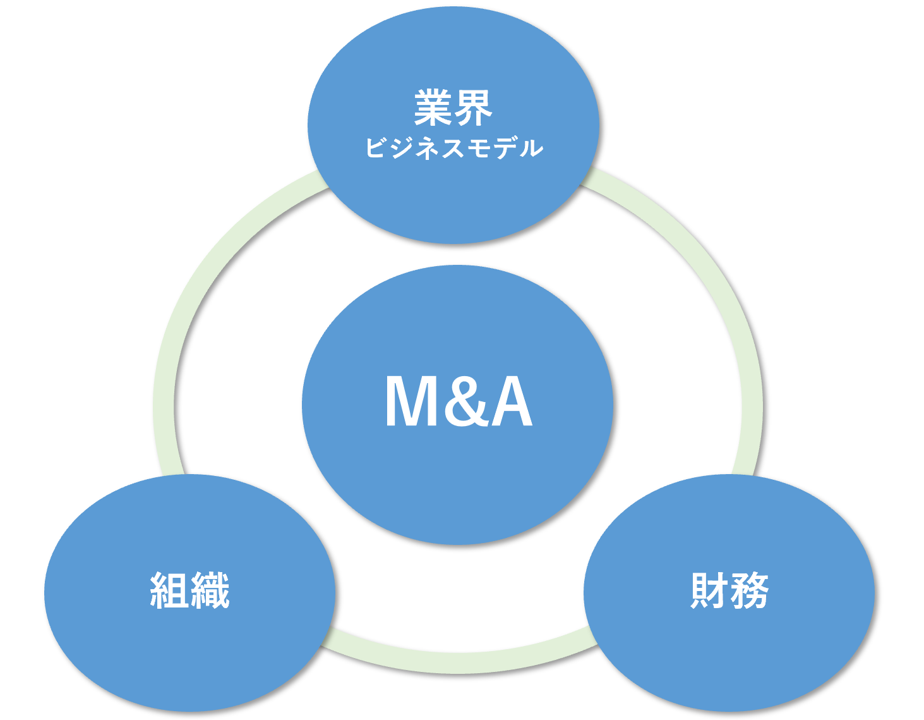

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「適格合併における従業員引継要件」についてです。

[関連解説]

■【Q&A】適格合併の適否及び被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ制限

[質問]

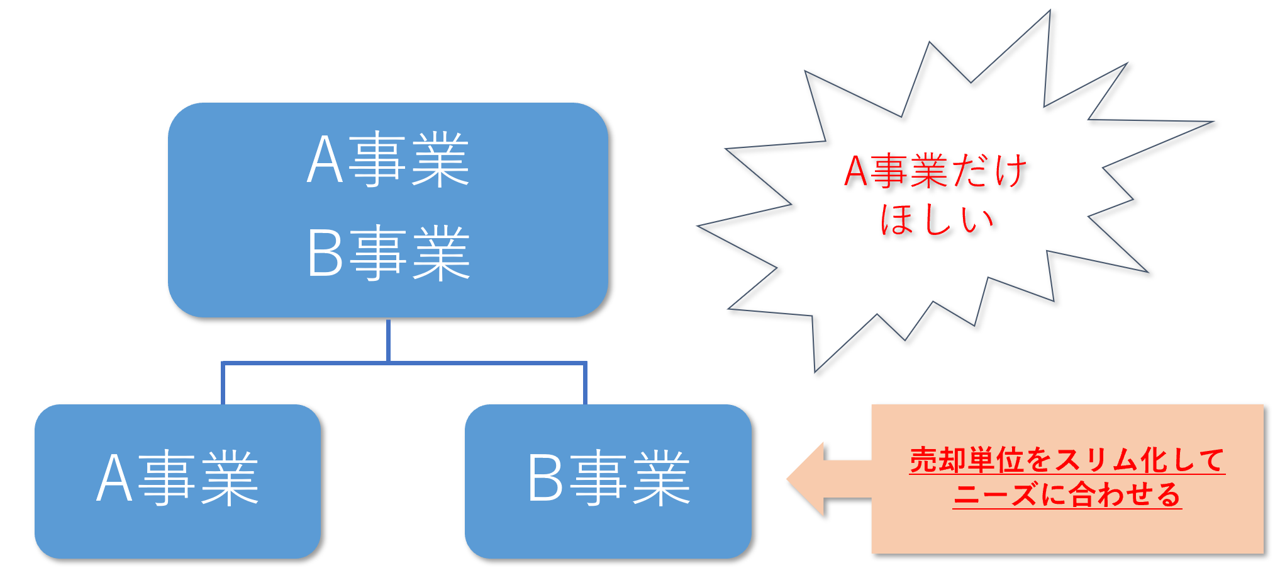

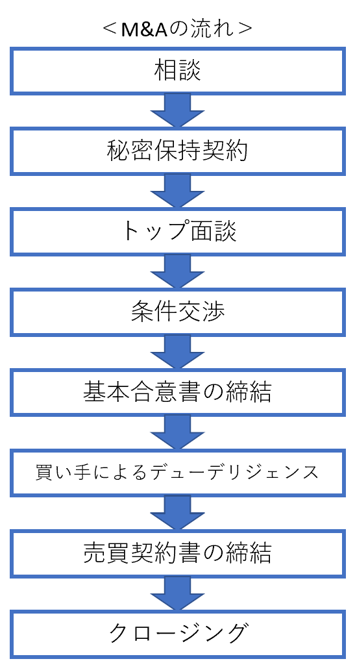

「A社」は「B社」を吸収合併する予定です。株式保有は50%超(100%ではない)で、適格要因として「金銭不交付要件」「支配関係継続要件」「事業継続要件」は満たしています。しかし、「従業者引継要件」を満たすかどうかの判断で悩んでいます。「A社」と「B社」の雇用形態が異なるので「B社」の従業者は合併までに一度退職金を支払って退職してもらい「A社」で再雇用をしたいと思います。何か良い方法(適格要件を満たす)はあるのでしょうか。

[回答]

1 適格合併

(1) 適格合併の要件

法人税法上、次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないものは適格合併に該当します(法人税法2十二の八)。

イ その合併に係る被合併法人と合併法人との間に完全支配関係がある場合の当該合併(法人税法2十二の八イ、法人税法施行令4の3②)。

ロ その合併に係る被合併法人と合併法人との間に支配関係がある場合の当該合併のうち、「所定の要件」を満たすもの(法人税法2十二の八ロ、法人税法施行令4の3③)。

ハ その合併に係る被合併法人と合併法人とが共同で事業を行うための合併として法人税法施行令第4条の3第4項に掲げる要件(共同事業要件)の全てに該当するもの(法人税法2十二の八ハ、法人税法施行令4の3④)。

(2) 従業者引継要件

上記(1)ロの「所定の要件」及びハの共同事業要件の一つに、いわゆる「従業者引継要件」があります。

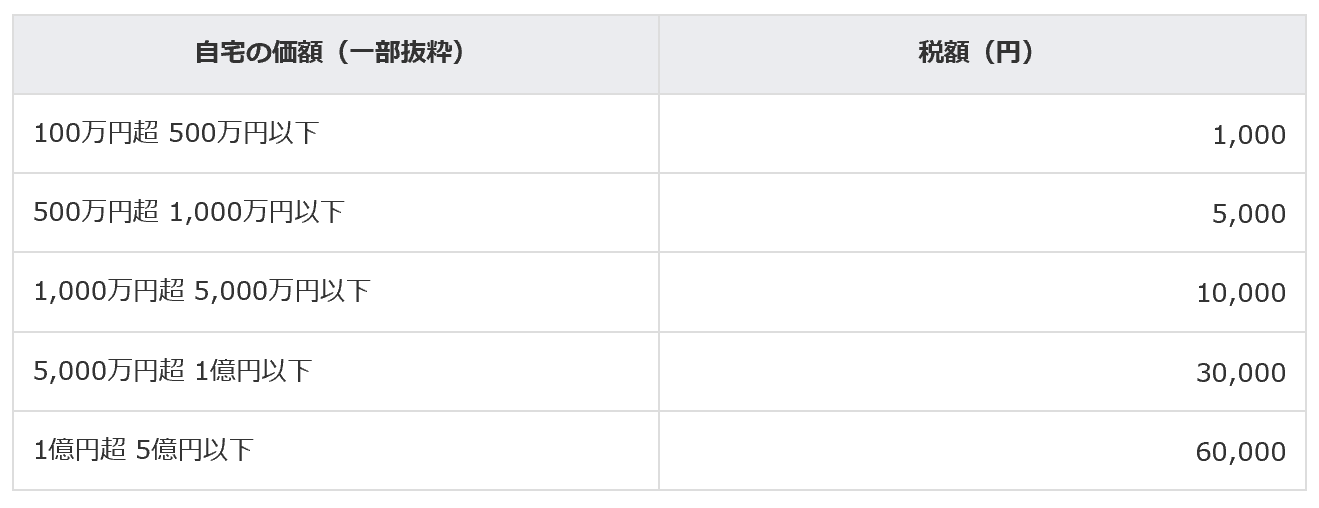

具体的には、合併に係る被合併法人の当該合併の直前の「従業者」のうち、その総数の概ね80%以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていることを、その要件としています(法人税法2十二の八ロ(1)、法人税法施行令4の3④三)。

ここで、「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併の直前において被合併法人の合併前に行う事業に現に従事する者をいうものとされています(法人税基本通達1-4-4)。

2 合併契約

会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない(会社法748①)。

吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継するものとされています(会社法750)。

3 お尋ねについて

お尋ねによれば「被合併法人であるB社と合併法人であるA社との間には支配関係があり」、「金銭不交付要件、支配関係継続要件及び事業継続要件を満たしている」とのことですので、お尋ねの合併が適格合併に該当するためには、従業者引継要件を満たす必要があります。以下、適格合併における「従業者引継要件」の考え方をお示しします。

(1) 会社法においては、吸収合併が行われた場合、その合併により消滅する法人(被合併法人)の権利義務の全部は、合併の効力発生日において、合併後存続する法人(合併法人)に承継されますので(会社法750)、当該合併に際し特段の合意がない限り、被合併法人の従業者の地位も合併法人に承継されることになります。

お尋ねの合併においては、合併の日の前日に被合併法人B社の全従業者は、B社を退職して雇用契約を終了し、雇用契約は合併法人A社に承継されないことから、形式的にはA社はB社の従業者を引き継いでいないことになります。

(2) 法人税法における従業者引継要件においては、「合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること」と規定している(法人税法施行令4の3④三)ことから、文理上、当該被合併法人の従業者の地位、具体的には被合併法人の従業者の権利義務や当該被合併法人の従業者と被合併法人との間の雇用契約等が必ずしも合併法人に承継されることまでをその要件とはしていないものと考えられます。

また、従業者引継要件における「従業者」とは、「役員、使用人その他の者で、合併の直前において被合併法人の合併前に行う事業に現に従事する者」とされている(法人税基本通達1-4-4)ことから、その従業者がその合併の直前の従業者に該当するか否かを判断するに当たって、雇用契約の有無といった契約形態は直接には関係がないものと考えられます。

(3) (1)及び(2)のことから、被合併法人の従業者の雇用契約等が合併法人に承継されるか否かということとは関係なく、被合併法人の合併の直前の従業者の総数のおおむね80%以上に相当する者が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれているのであれば、従業者引継要件を満たすと考えられます。

したがって、お尋ねの場合、「B社の従業者は合併までに一度退職金を支払って退職してもらい、A社で再雇用する予定」とのことですので、合併の前日までに被合併法人であるB社とその従業者との間の雇用契約等は終了(退職)するものの、合併後において、被合併法人の合併の直前の従業者が引き続き合併法人であるA社の業務に従事することが見込まれていますので、従業者引継要件を満たすものと考えて差し支えないものと思われます。

税理士懇話会事例データベースより

(2019年6月12日回答)

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

![【Q&A】適格合併における従業員引継要件[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)

](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/buildings-984195_640.jpg)