[解説ニュース]

区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用(生計一が問われる場合)

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

[関連解説]

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用巡り争いになった裁決事例

1、はじめに

小規模宅地等の特例を適用する場面で、被相続人と宅地を相続する親族が生計一であることが問われる場合があります。生計一なら、被相続人が「事業の用」または「居住の用」に供していた宅地等のみならず、その親族が「事業の用」または「居住の用」に供していた宅地等も、所定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用が認められるからです。しかも特例の対象となった宅地の相続税課税対象額の減額割合は最大80%、その面積の330㎡(「事業の用」に供していた場合には400㎡)までが特例の対象です(措法69の4)。

したがって親の宅地等を子が居住の用等に供している場合には、生計一であると認められるかどうかが適法な相続税の節税に大きな影響があるといえます。

今回は、本連載の11月22日号の事例を基に、被相続人と子である相続人が生計一であるかどうかが問われた争点について整理します。

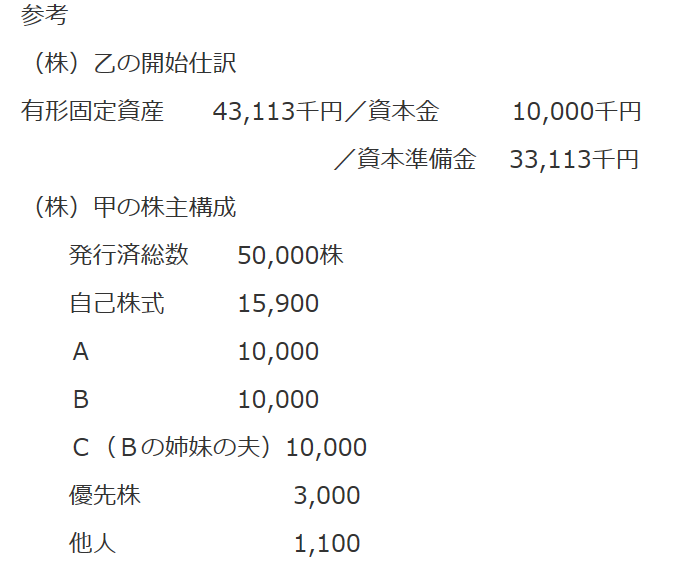

2、事例の概要

事例は、父親が建てた1棟の区分所有建物で、1階に子供夫婦が住み、2階にその親夫婦が住んでいたケースにおいて、父親が亡くなって開始した相続で、子が相続した建物1階部分の敷地権につき、「小規模宅地等の特例」の適用があるかどうかが問われたものでした(国税不服審判所(以下、審判所といいます)、令和3年6月21日)。

3、建物と敷地

裁決書によると、建物の状況は次のとおりです。

ア、建物は被相続人が建てた区分所有建物である旨の登記をされた建物

イ、1階と2階でそれぞれ玄関、リビング、寝室、台所、洗面所、風呂場、トイレがあり、建物の内部では1階と2階で行き来することができず、外階段によって行き来する構造。

ウ、建物の新築から、被相続人の死亡に至るまで、建物1階部分には子らとその子(被相続人の孫)が居住。

エ、建物2階部分には被相続人とその妻が居住していた。

オ、建物の電気、ガス、水道のメーターは建物1階部分と建物2階部分とでそれぞれ分かれており、被相続人が死亡するまでの間、建物1階部分については請求人である子が契約して使用料を支払っており、建物2階部分については被相続人が契約して使用料を支払っていた。

カ、相続開始後、母親(2階に居住)と子(1階に居住)は、遺言通りに相続し、それぞれ居住する敷地権について小規模宅地等の特例を適用して申告。

ところが税務署から子の相続した敷地権部分について特例適用を否認され、最終的に審判所での争いとなったものです。

4、審判所の認定・判断

審判所は、この特例について「被相続人の居住の用に供されていた宅地等のほかに、当該被相続人と生計をーにしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等についても、その適用の対象としている」と確認。

そのうえで、審判所はこの場合の「生計」について、「暮らしを立てるための手立てであって、通常、日常生活の経済的側面を指すものと解すべきもの(中略)、一棟の建物において被相続人の居住の用に供されていた部分以外に居住していた親族が「生計」を一にしていたと認められるためには、親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたと認められることを要し、その判断は社会通念に照らして個々になされるところ、これが認められるためには、少なくとも、居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要するものと解するのが相当」との判断基準を示しました。

審判所は、事実として、被相続人とその妻の生活費は、被相続人の年金収入等で賄われていることを指摘し、「居住費、食費、光熱費 その他日常の生活に係る費用の主要な部分について独立した資によっていたものと認められるから、請求人ら(子)と日常生活の資を共通にしていた関係にあったと認めることはできない」と判断しています。

また、子である請求人が「共用部分の電気代・水道代及び単一の契約となっているケープルテレビやインターネットの料金を支払っていたことからも、本件被相続人と生計を一にしていた親族に該当する」と主張したことに対し、審判所は「共用部分の光熱費等の負担をしていたとしても、これは日常生活に係る費用の主要な部分の負担とまではいえない」として言い分を退けています。

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/01/31)より転載

![【Q&A】同族関係者間における非上場株式の売買[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)

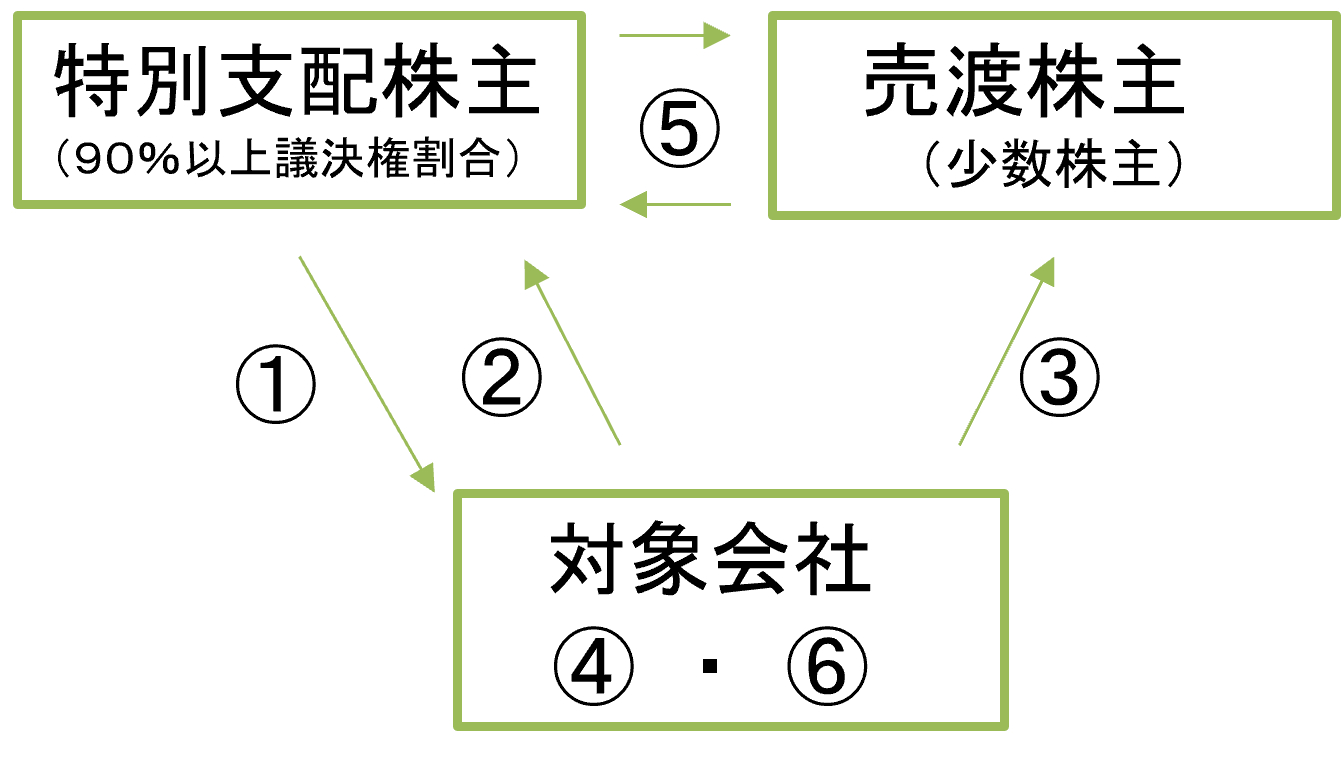

①特別支配株主から対象会社への通知

①特別支配株主から対象会社への通知

![会計ソフトの統合~会計ソフトは統合した方がいいのでしょうか?~[会計事務所の事業承継・M&Aの実務]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/会計事務所-事業承継MA.png)

.png)