[解説ニュース]

相続税の小規模宅地等の特例における修正申告時の特例対象宅地等の選択変更

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

[関連解説]

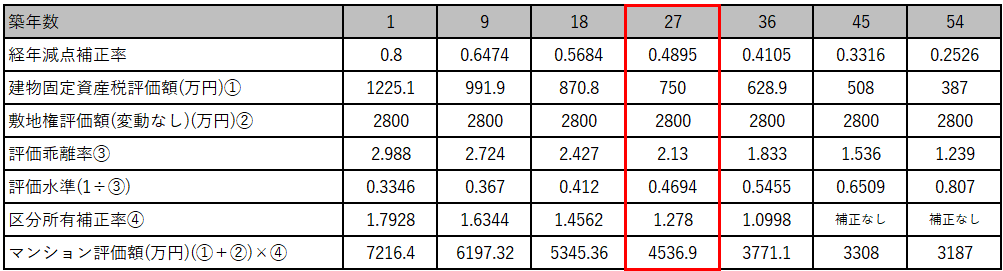

■被相続人が相続開始12年前に取得した不動産を相続人が相続税の申告期限前に譲渡した場合の相続税評価

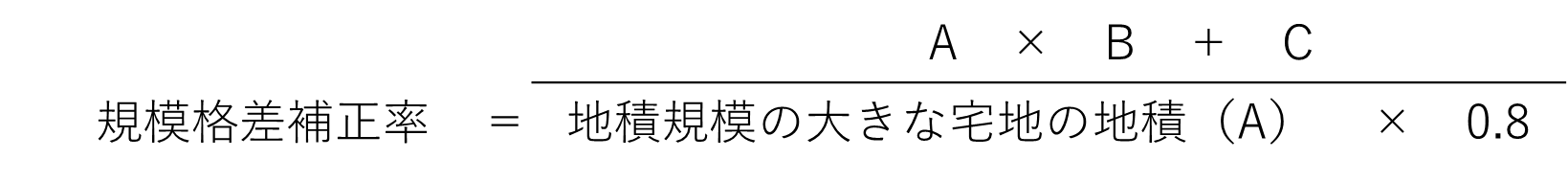

■調整区域の約4千平米の宅地が地積規模の大きな宅地として減価できないと判断された事例

| 【問】

不動産賃貸業を営んでいた甲さんは、令和6年2月に死亡しました。相続人は子のAさん1名です。Aさんは、甲に係る相続税の計算上、貸家の敷地であるX宅地200㎡を貸付事業用宅地等として、租税特別措置法(措法)69条の4の小規模宅地等の特例(以下「本特例」)の適用をして期限内に申告を行いました。その後、預金の申告漏れが見つかり、Aさんは修正申告のため当初申告のチェックをしたところ、X宅地と同じ貸家の敷地であるY宅地200㎡について本特例の適用をした方が、相続税計算上有利になることが判明しました。 |

【回答】

1.結論

Aさんは、当初申告においてX宅地を本特例の適用対象として適法に選択していることから、修正申告において適用対象宅地をY宅地に変更することは認められません。

2.解説

(1)本特例の概要

本特例は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等(土地または土地の上に存する権利)のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた一定の宅地等のうち、相続税の申告期限までその宅地等を保有し、事業や居住の用に供するなど一定の要件を満たすものがある場合、その個人が本特例の適用を受けるものとして選択した宅地等については、被相続人等に係る相続税の計算上、一定面積までの部分について、相続税の課税価格のうち一定額を減額することができる特例です。

本特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする個人が相続税の申告書(修正申告書を含む)に、本特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります(措法69条の4第7項)。

(2)修正申告等により、小規模宅地等の選択替えが認められる場合

上記(1)の下線部の通り、本特例は、修正申告書にこの特例の適用を受けようとする旨を記載し、一定の書類の添付がある場合にも適用されます。ただし、国税庁は質疑応答で「当初申告におけるその宅地に係る小規模宅地等の特例の適用について何らかの瑕疵がない場合には、その後、その適用対象宅地の選択換えをすることは許されないこととされています」との見解を示しています(国税庁質疑応答事例「遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否(令和元年7月1日前に開始した相続)」)。

この国税庁の質疑応答では、上記の「瑕疵」について具体例を示していません。ただ、大阪国税局「資産課税関係 謝りやすい事例(相続税関係 令和6年版)25」では、修正申告における本特例の適用が認められる場合について「法令に定める要件を欠く誤った選択をしていたこととなった場合」と説明しており、これが「瑕疵」の具体例に当たるものと考えられます。

このため、当初申告後、修正申告により本特例の適用対象となる宅地等を変更できるのは、当初申告で本特例の適用対象とした宅地等が実は法令の定める要件を満たしておらず、誤った選択をしていたような場合に限られると思われます。

(3)本問へのあてはめ

X宅地は本特例の適用要件を満たしており、Aさんは当初申告において本特例を適法に適用している(=「瑕疵」がない)ことから、修正申告の際に適用対象宅地をX宅地からY宅地に変更することは認められません。

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/4/8)より転載