[解説ニュース]

「みなし配当課税の特例」の適用時の発行会社の税務処理

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(芦沢亮介/公認会計士・税理士)

[関連解説]

■店舗建物の貸主における消費税の2割特例の適用と、適用後の簡易課税選択届出の特例

■【Q&A】個人が賃貸しているマンションの管理組合に支払う修繕積立金と所得税の取扱い

| 【問】

非上場会社(X社)の会長(A)に相続が発生しました。X社の株主はAのみであり、Aの長男であるBがX社株式を相続することになりました。

相続税を計算すると納税資金が不足している状況でしたので、Bは相続したX社株式をX社へ売却(金庫株)することで、X社から資金を引き出すことを考えています。

BはX社株式の譲渡について、所得税等の負担を抑えるため租税特別措置法第9条の7「相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合の【みなし配当課税の特例】」を適用することにしました。この場合、X社の法人税法上の利益積立金額、資本金等の額への影響はどうなるでしょうか? |

【回答】

1.結論

X社は、Bが特例によりみなし配当課税が適用されない場合であっても、自己株式を取得することに変わりはないので、法人税の処理においては、資本金等の額と利益積立金の額を減額することになります。なお、Bにみなし配当課税がされないので、X社側ではみなし配当に係る源泉徴収は不要です。

2.理由

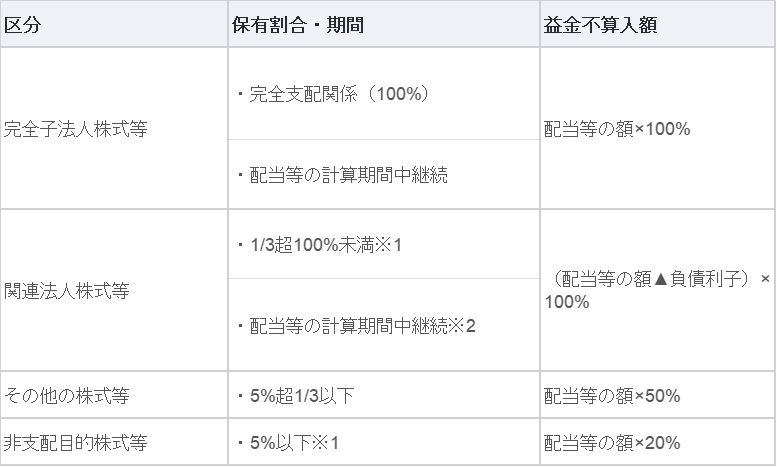

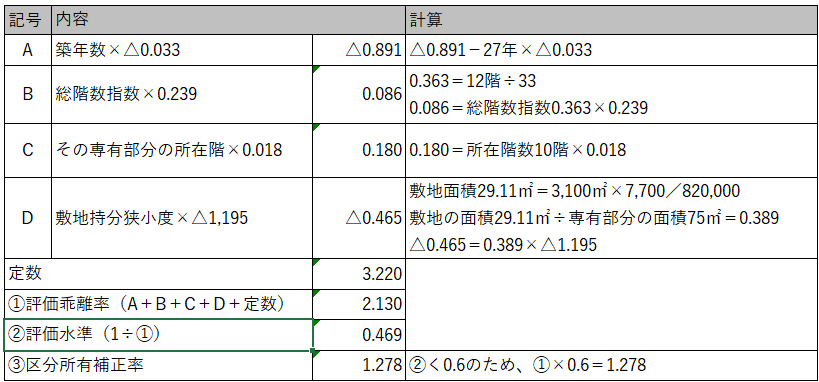

(1)自己株式の取得に係る発行会社の原則的な税務処理

株式会社が自己株式を取得し、その対価を支払った場合、その株式会社(発行会社。本問のX社)は税務上、その対価のうち資本金等の額に相当する部分は出資の払戻し、それ以外の部分は利益積立金額の払戻し、つまり配当と考えます。法人税においては株主に交付される金銭等のうち、取得資本金額(=1株当たりの資本金等の額×取得自己株式数)に相当する金額を資本金等の額から控除し、取得資本金額を超える金額を利益積立金額から控除します(法人税法2条16号、18号、同施行令8条1項20号、9条1項14号)。

この発行会社側の処理に整合して、個人株主(本問のB)の発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち発行会社において利益積立金額の減とされる金額は、その株式を譲渡した株主においては配当とみなされ、配当所得の金額の収入金額として課税されます(所得税法25条1項5号。

これを「みなし配当課税」といいます)。この配当所得は総合課税の対象となり、配当控除の適用を受けることができます。

(2)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例

相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合には、みなし配当課税の特例があり、みなし配当課税が不適用とされます(租税特別措置法第9条の7、所得税法第25条1項)。

すなわち、相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その相続又は遺贈につき相続税があるものが、その相続発生後3年10か月以内に、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式を、その発行法人に譲渡した場合には、所定の手続きを行うことにより(租税特別措置法施行令第5条の2第2項)、みなし配当課税の特例を適用することができます。

(3)みなし配当課税の特例時の発行会社の税務処理

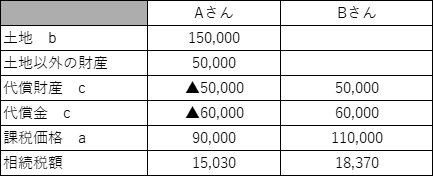

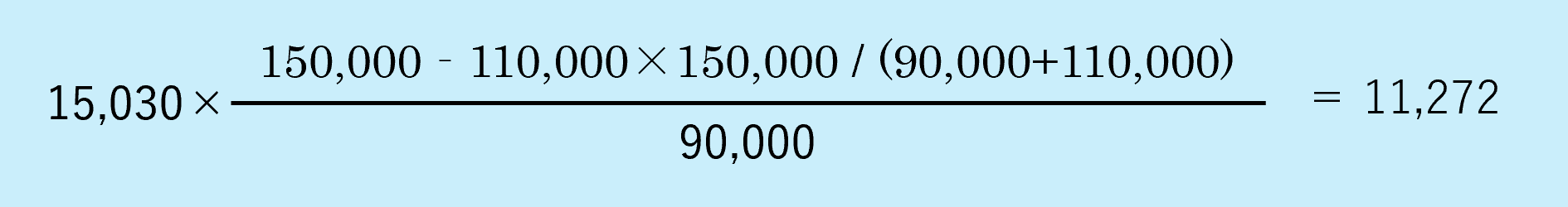

みなし配当課税の特例の適用を受ける場合、Bの課税関係は次の通りになります。

1.所得税法第25条の規定により「みなし配当」とされる金額については、みなし配当として取り扱わない。

2.みなし配当とされない金額は、株式等に係る譲渡所得の収入金額とみなされる。

一方X社について、法人税法のみなし配当に関する規定(法人税法第24条第1項)では、みなし配当課税の特例に対応する別段の定めが規定されていません。

したがって、X社においては、みなし配当の課税がされない場合であっても、原則通り、みなし配当に相当する金額を利益積立金額から減算することになります。なお、Bにみなし配当課税がされないので、X社の配当に係る源泉徴収は不要です。

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2024/12/9)より転載