[事業承継・M&A専門家によるコラム]

税制改正と補助金の動向(M&A・事業承継の加速)~事業承継に活用したい手法~

〈解説〉

ここ数年M&Aが一気に進み、当事務所のお客さんや知り合いなど事業承継とM&Aがかなり進んできました。

当事務所でも昨年、事業承継のプランニングを5社、M&Aのデューデリジェンスを5社(うち4社買収)、従業員へのM&Aを1社 今年に入っても事業承継プランの作成や、M&Aのスポットのアドバイザー業務を2件、デューデリも打診がかなり来ています。

今年の税制改正では、さらに第3者承継のM&Aに関する税制措置が置かれます。

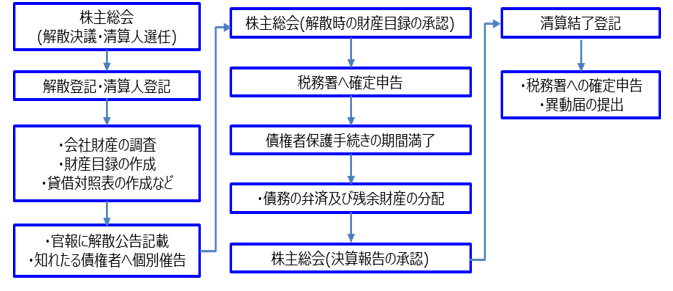

・後継者難での廃業・解散が増加傾向

・そのうちの半数が黒字

・このままでは日本の産業基盤の衰退になる

ということで第3者承継M&Aへの減税措置が検討されています。

また、試験研究費減税でのオープンイノベーション型の拡充やエンジェル税制の拡充など

ベンチャーや新規事業開発への大幅な減税措置が検討されています。

それ以外には連結納税制度の簡素化が議論されていますが、こちらはまだ紆余曲折がありそうで令和2年に間に合うかどうかでしょうか?

補助金等の動向については ベンチャー・事業承継・IT導入補助金・AI/IT支援などが置かれています。

・新たな価値を生むプレーヤー・市場の創出【120億(75億)】

J-Startup企業を中心としたスタートアップへの支援、リスクマネー供給や後進の育成

・第四次産業革命を進める人材育成【48億(11億)】

STEAM学習コンテンツの開発やEdTech推進を通じ、新しい学びの環境づくりを推進。

企業へのAI/IT導入を進められる人材を育成。

・個社の成長の徹底支援【531億(325億)+JETRO交付金271億(250億)の内数】

第三者承継、第二創業・ベンチャー型事業承継、経営資源引継ぎ型の創業への支援重点化 、事業承継時の経営者保証解除に向けた支援を強化。

・ 「もの補助」「自治体型持続化補助金」「IT導入補助金」による中小企業の生産性向上。

・クラウドファンディングなどの民間の新たな販路の活用も推進。

よろず支援拠点や商工会等による経営相談の実施や、専門家派遣知財戦略構築を支援。

・地域の稼ぐ力強化【235億(192億)】

地域中核企業と地域未来牽引企業等への研究開発や販路開拓の支援を充実。

「ビジネスブレイン月間メルマガ(2019/10/15号)」より一部修正のうえ掲載

![【Q&A】子会社株式の譲渡に係る収益計上時期[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)