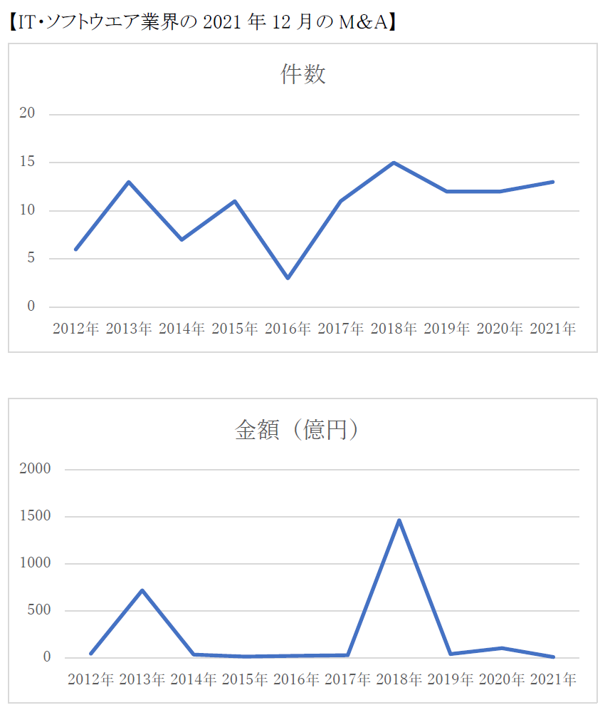

[M&A動向レポート](2022年2月)

■1月M&A、前年比10件増の64件 過去2番目の高水準

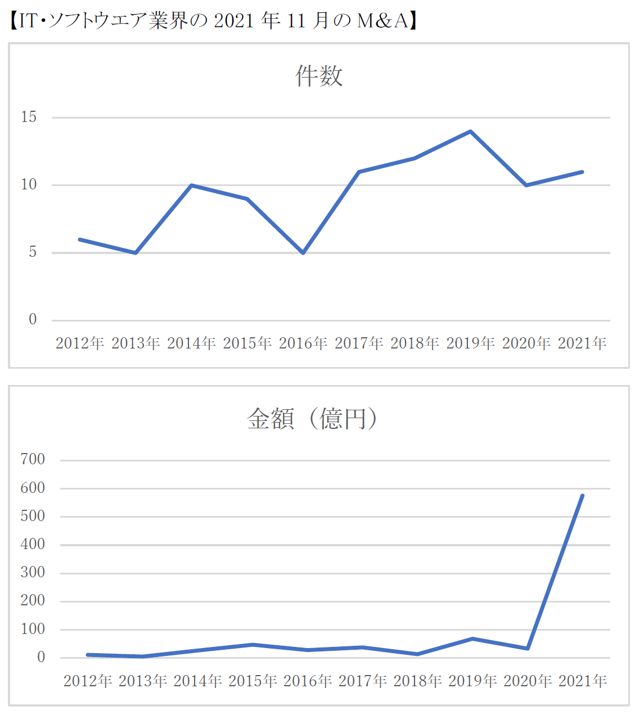

2022年1月のM&A件数(適時開示ベース)は前年同月比10件増の64件だった。1月として過去10年で2020年(74件)に次ぐ2番目の高水準。前年1月は新型コロナウイルス感染拡大を受けた2回目の緊急事態宣言と重なり、20件の大幅減となったが、2022年は好調な出足となった。一方、取引金額は2317億円(公表分を集計)で、前年(4374億円)のほぼ半分にとどまった。

上場企業の適時開示情報のうち経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。

金額首位は日本製鉄が最大880億円を投じて、タイの電炉メーカー大手のGスチール、GJスチールの2社を子会社化する案件。これまで半製品を輸出して現地で加工していたが、今回の買収で東南アジアにおける一貫生産体制が整う。鉄スクラップを原料とする電炉は鉄鉱石から鉄を取り出す高炉に比べてCO2(二酸化炭素)の排出が抑えられ、脱炭素化を推し進める狙いもある。

金額2位は通信工事大手のミライト・ホールディングス(HD)。西武ホールディングス傘下で西武鉄道の直系子会社の西武建設(東京都豊島区)の株式95%を620億円で取得し、子会社化する。西武HDは経営改革としてアセットライト(資産圧縮)な事業運営を推進中で、グループで保有するホテルも売却を進め、運営に特化する姿勢を明確にしている。

ドラッグストア業界は今年も年初からM&Aが活発化している。最大手のウエルシアホールディングスが関西を地盤に約190店舗を展開するコクミン(大阪市)を子会社化すると発表した(金額は未確定)。また、クスリのアオキホールディングスは生鮮品の取り扱い強化を目的に、岩手県の地場食品スーパーの吸収合併を決めた。買付代金が最大714億円に上る片倉工業のMBO(経営陣による買収)は1月上旬、不成立に終わった。投資ファンドが関与しない過去最大規模のMBOとして注目されていたが、予定数まで株式を取得できず、株式の非公開化を断念し、一転、上場を維持することになった。

①日本製鉄

タイの電炉メーカー大手のGスチールとGJスチールを子会社化 (880億円)

②ミライト・ホールディングス

西武ホールディングス傘下の西武建設(東京都豊島区)を子会社化(620億円)

③ミニストップ

コンビニ事業の韓国子会社をロッテに譲渡(304億円)

④愛三工業

デンソーからフューエルポンプモジュール事業を取得(190億円)

⑤GMOインターネット

サイバーセキュリティー事業のイエラエセキュリティ(東京都渋谷区)を子会社化(92.6億円)

⑥リンテック

米Spinnakerからラベル用粘着紙・粘着フィルム事業を取得(46.6億円)

⑦ワールドホールディングス

J.フロントリテイリング傘下で人材サービス事業のディンプル(大阪市)を子会社化(37.8億円)

⑧ソラスト

都内で認可保育所を運営する「こころケアプラン」(東京都千代田区)を子会社化(33.4億円)

⑨ワールド

子供服大手のナルミヤ・インターナショナルをTOBで子会社化(33億円)

⑩トランコム

シンガポール物流会社Starlink Resourcesなど2社を子会社化(11.4億円)

情報提供元:株式会社ストライク

![【Q&A】経営状況が悪化した法人の役員退職金[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)