[解説ニュース]

【Q&A】法人が100%子会社の株式を譲渡する場合における法人税基本通達による株式時価の評価

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

[関連解説]

■【Q&A】契約者の変更があった生命保険契約に係る死亡保険金等の課税関係

■配偶者から贈与を受けた自宅を譲渡した場合の贈与税の配偶者控除の適用

| 【問】

A社とB社は、ともに代表取締役の甲が発行済株式の全てを保有する株式会社です。

【問1】 C社は評価通達178(1)の大会社に該当します。C社の類似業種比準価額の計算上、類似業種の株価等に乗ずる斟酌割合は、大会社の割合(0.7)あるいは小会社の割合(0.5)のどちらを使うのでしょうか。

【問2】 C社は100%子会社のD社の株式を有しており、D社は評価通達178(1)の大会社に該当します。この場合、C社の純資産価額の計算上、D社株式の価額はどのように評価すべきでしょうか。 |

【回答】

1.結論

(1)【問1】について、斟酌割合は、実際の会社規模である大会社に応じた割合(0.7)を使用します。

(2)【問2】について、D社が小会社に該当するものとして、その株式を純資産価額又は併用方式による評価額のいずれか少ない金額により評価します。

2.解説

(1)本通達とその逐条解説の位置づけ

本通達は、気配相場のない(非上場)株式の評価損を計上する場合の期末時価の算定方法を定めているものですが、関係会社間で非上場株式の売買を行う際の適正価額の算定においても準用されています。本通達により評価を行う場合には、【問1】や【問2】のような疑問が生じるため、具体的な取扱いを説明した逐条解説の確認が不可欠です。この逐条解説の内容は、令和2年3月24日最高裁判決を受けて同8月に行われた所得税基本通達59-6の改正と、その改正について同9月に国税庁が公表した「趣旨説明」(情報)に合致するように変更されており、注意を要します。

次の(2)と(3)では、【問1】と【問2】の疑問点について、本通達の逐条解説に沿って説明します。

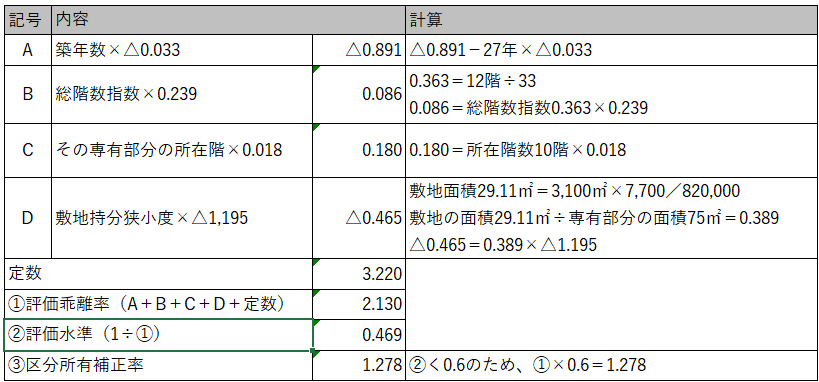

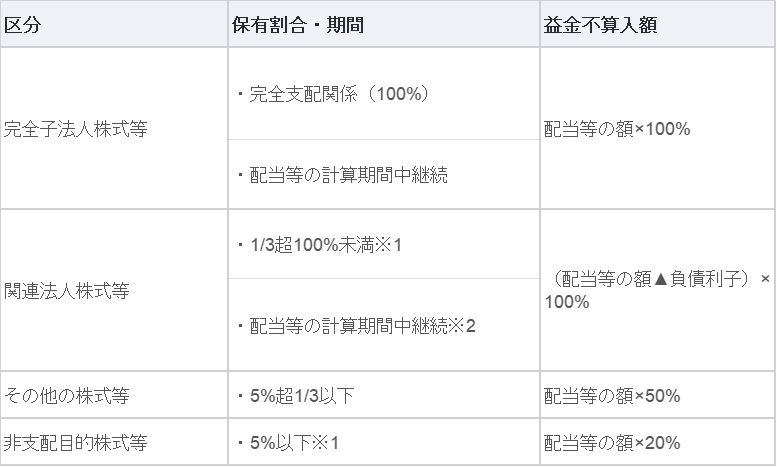

(2) 類似業種の株価等に乗ずる斟酌割合(【問1】)

本通達では、非上場株式の価額を評価通達の準用により評価する場合の留保条件を定めており、このうち本通達の(1)では、株式の価額につき評価通達179の例により算定する場合、その法人がその株式の発行会社にとって同通達188の(2)の「中心的な同族株主」(簡単に言うと、議決権割合が25%以上となる特殊関係グループに属する同族株主をいいます。)に該当するとき(本問のA社はC社の中心的な同族株主に該当)は、「その発行会社(C社)は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。」とされています。

ただし、本通達で「評価基本通達179の例により算定する場合」とされているように、この定めは同通達180の類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価に乗ずる斟酌割合まで、小会社の「0.5」とするものではありません。その斟酌割合は、実際の会社規模に応じた割合(C社の場合は大会社なので0.7)を使用して計算します。

(3) 子会社株式の評価(【問2】)

株式を評価する会社が子会社株式を有している場合に、本問のD社におけるC社のように、その会社がその子会社にとって上記(2)の「中心的な同族株主」に該当するときは、その子会社も「小会社」に該当するものとして、純資産価額方式又は純資産価額方式と類似業種比準方式の併用方式のいずれかの方式により評価します。評価通達179(1)では、大会社に該当する会社の株式は、中心的な同族株主の保有する株式でも、原則、類似業種比準価額が評価額とされます。

しかし100%子会社の株式を評価する場合には、その子会社が大会社に該当するときであっても、親会社にとってその株式の価値は、子会社の純資産価額と切り離しては考えられないと思われます。このため本通達では、評価する会社が有する100%子会社の株式、つまり中心的な同族株主として有する株式は、小会社として評価することとされています。

なお、D社株式を併用方式により評価する場合の斟酌割合は、実際の会社規模である大会社に応じた0.7となります(参考:「11訂版 法人税基本通達逐条解説」866頁~867頁)。

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2024/11/25)より転載

](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/事業会社MA案件情報.png)

![63歳の税理士です。後継者となる者はいません。顧問先や従業員のためにも、「相手先が見つからない」という事態だけは避けたいです。相手先が見つからない、ということはありますでしょうか?[会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/kaikeijimusyoQA_gimon.png)

![会計事務所M&A案件情報 (譲渡案件)[京都府内]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/kaikeijimusyo_ma_jouto_nihontizu-1200x797.png)

![税理士事務所M&Aの譲渡対価の相場を教えてください[会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/MAお役立ち_会計事務所MA譲渡案件.png)