【税務研究会よりおすすめM&Aセミナーのお知らせ】

買手企業の財務経理・経営企画部門担当者のためのM&A実務講座

「PPAにおける無形資産評価の実務」(全2回シリーズ)

~セミナー後も1週間のアーカイブ視聴が出来ます~

■第1回:「PPAにおける無形資産評価の実務(概要編)」

〈特典〉PPAの実務チェックポイント資料をプレゼント!

●M&Aに買手企業として携わる企業の財務経理・経営企画部門等の担当者に向けて、PPA及び無形資産評価の実務について、ポイントを絞ってわかりやすく解説します。PPAの概要、無形資産の認識要件や具体的な算定評価手法といった実務上の論点に加え、M&Aを行った企業の担当者がPPAを進めるにあたってどのような点に留意すべきか、事例等も交えながら解説します。

●「PPAが業績に与える影響をどれくらい?」「PPAの手続きをスムーズに進めるポイントとは?」「無形資産として認識すべきポイントの見極め方とは?」「PPAに関する説明を社内で求められたら?」など、皆さまのギモンや課題を解消すべくその実務上の留意点を解説します。

●受講者特典として、実務で活用できる資料「PPAの実務チェックポイント」をプレゼントいたします。

※定員に達し次第、締切となります。お早めにお申し込みください。

[セミナー内容]

1.PPAの概要

(1)PPA(Purchase Price Allocation)とは

(2)時価評価の対象となる資産・負債

(3)M&AプロセスにおけるPPAの位置付け

(4)PPA手続きにおける関係図

2.無形資産の認識

(1)無形資産の認識要件

(2)IFRS及び国内基準におけるのれん・無形資産の取扱い

(3)認識される無形資産の例

(4)無形資産認識の具体例

3.無形資産の測定

(1)無形資産測定におけるポイント

(2)評価の基本となる考え方・イメージ

(3)代表的な算定手法

(4)測定における前提条件

4.実務において留意すべきポイント

(1)PPAの仕訳と数値例

(2)経済的耐用年数の設定

(3)のれんと無形資産の償却費

(4)無形資産が計上されないケース

5.まとめ

(1)講義を通して解説した事項の総括

(2)質疑応答、よくある質問

(開催日時)2021年2月25日(木)13:30-15:30

(講師)大和田寛行(公認会計士・税理士/株式会社Stand by C)

(受講料)一般19,800円、会員17,600円/税込み、テキスト代込み

(主催)株式会社税務研究会

■第2回:「PPAにおける無形資産評価の実務(実務編)」

〈特典〉資料データ(説明スライド及び演習用のエクセル)

「IFRSを意識した復習用の演習エクセルファイル」プレゼント!

●PPAを進めるに際して、担当者がどのような準備をしておくべきかについて解説し、代表的な評価手法であるロイヤリティ免除法と超過収益法の計算演習を通じて無形資産評価の基礎を学んでいただきます。

●エクセルでの演習を通じて、PPAの計算がどのように行われるかを体感して頂きます。PPAは様々な要素が組み合わさって計算されるため、エクセル演習で自ら手を動かして頂くことがPPAの計算を理解して頂く第一歩になれば幸いです。

●受講者特典として、資料データ「PPA実務で活用できるエクセルファイル」をプレゼントいたします。

※定員に達し次第、締切となります。お早めにお申し込みください。

[セミナー内容]

1.PPAを進めるに際して準備しておく事項

(1)プロジェクト前に準備しておく資料

(2)PPA実施に際して必要となる資料・データ

(3)キックオフ時に考慮しておくべきこと

2.計算演習

(1)ロイヤリティ免除法

(2)超過収益法

(3)解説

3.まとめ

(1)講義を通して解説した事項の総括

(2)質疑応答、よくある質問

※Excel2010以降が使用可能なPCをご準備ください。演習で使用するデータファイルをご登録されたメールアドレスに事前にお送りいたします。受講前にご確認をお願いいたします。

[事前事例検討]

●「M&Aのクロージング後にPPAを実施するか否はどのように判断すべきと考えますか?」

●「業歴が浅い会社を買収した場合、PPAが必要かどのように判断すべきと考えますか?」

●「PPAのキックオフではどのような事項を確認すべきでしょうか?」

※参会者の皆様の講義の理解度を高めていただくために「事前検討事例」をご用意しております。個別回答の返却や、参加者による当日の発表等はございませんが、予めご覧いただくことをお勧めいたします。

(開催日時)2021年3月17日(水)13:30-16:00

(講師)角野崇雄(公認会計士・税理士/株式会社Stand by C)

(受講料)一般19,800円、会員17,600円/税込み、テキスト代込み

(主催)株式会社税務研究会

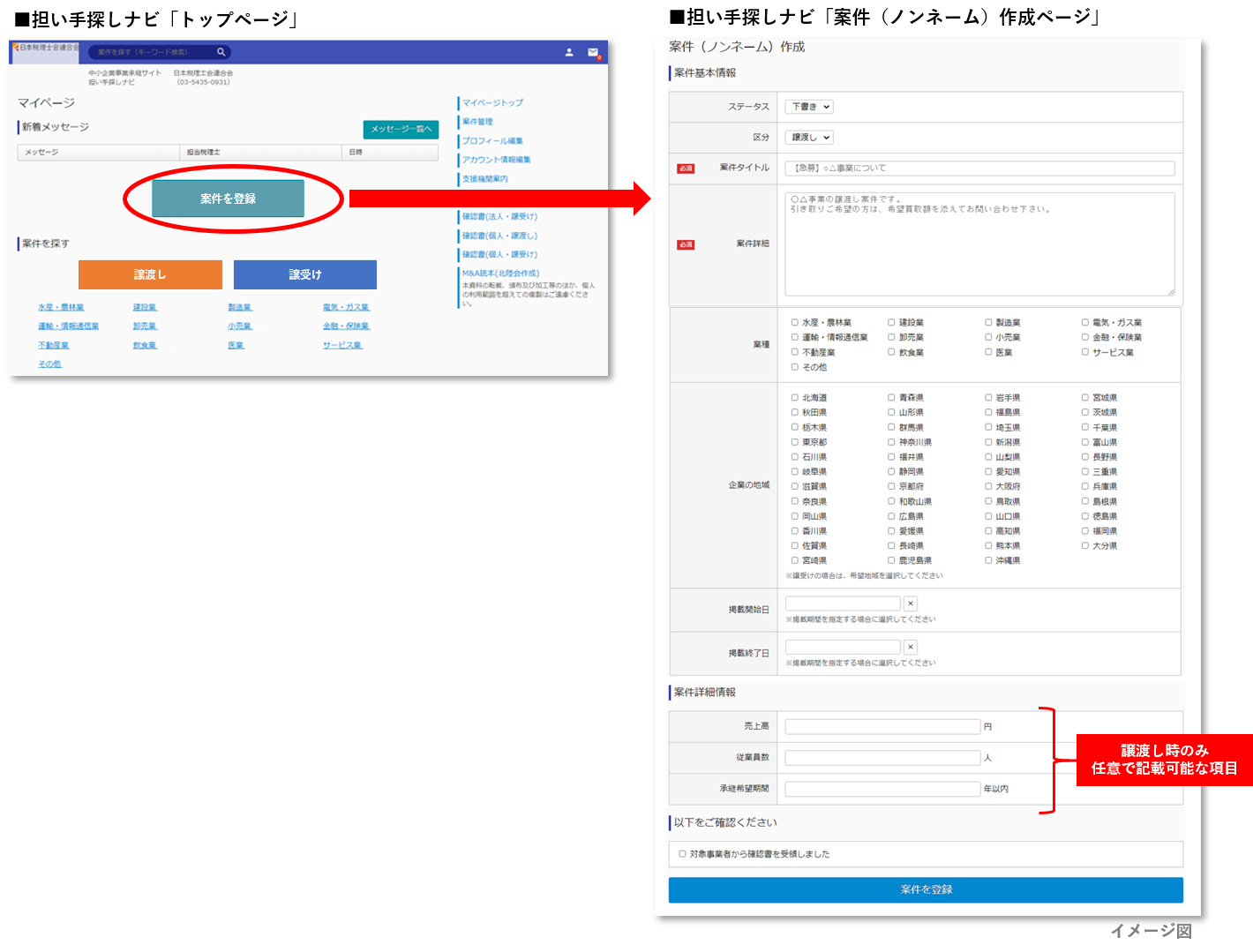

瀬戸:今、我が国において中小企業の円滑な事業承継の実施が喫緊の課題となっていますが、日税連中小企業対策部では、2017年5月に「事業承継に係る取り組みについて」という文書を取りまとめまして、その中で、顧問税理士主導による事業承継を実現するための施策の検討・実施が必要であること、そして、その具体的な施策として、第一に事業承継に関する研修等の実施・充実、第二に事業承継に関する会員同士のネットワークの構築、第三に関係団体等との事業承継に係る連携を提言しました。

瀬戸:今、我が国において中小企業の円滑な事業承継の実施が喫緊の課題となっていますが、日税連中小企業対策部では、2017年5月に「事業承継に係る取り組みについて」という文書を取りまとめまして、その中で、顧問税理士主導による事業承継を実現するための施策の検討・実施が必要であること、そして、その具体的な施策として、第一に事業承継に関する研修等の実施・充実、第二に事業承継に関する会員同士のネットワークの構築、第三に関係団体等との事業承継に係る連携を提言しました。

ページ.png)