『実際に売却するときの留意点は?-DDの受入れや価格交渉-』がアップされました。

M&A担当者向けの解説シリーズ「M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント」です。

第5回目は「実際に売却するときの留意点は?」について解説します。

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人事業者が事業を廃止した場合の事業用資産に係る課税関係」についてです。

※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)

[質問]

鮮魚店を営む個人事業者が本年11月末日に廃業します。この個人事業者は簡易課税制度を適用しています。

廃業後は、事業に供していた店舗建物は、個人において車庫として使用する予定です。

この場合、その店舗建物を家事のために消費し、又は使用した時とは、廃業する本年11月末日をいうのでしょうか。また、その譲渡価額は簿価をいうものと考えてよいでしょうか。

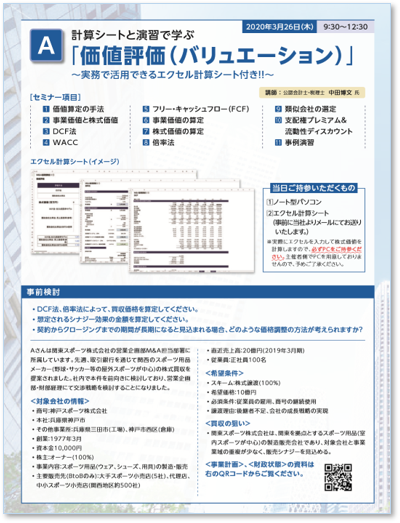

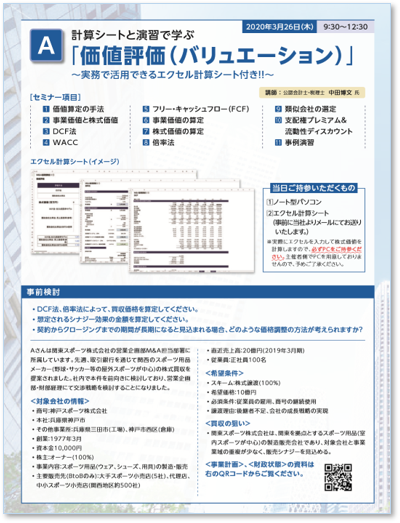

[実務で活用できるエクセル計算シート付き!『価値評価(バリュエーション)』セミナー]

本セミナーは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とさせていただきます。

そのため、セミナー内容の一部を解説した誌上セミナーにてお届けいたします。

セミナー講師の中田先生が解説する!

M&A担当者のための実務活用型誌上セミナー「価値評価(バリュエーション)」

※セミナー開催が決まりましたら、改めて本サイトにてお知らせいたします。

新企画「計算シートと演習で学ぶ『価値評価(バリュエーション)』」の事前検討課題をご紹介!

このセミナーは、事業会社のM&A担当者を主な対象者としたM&A実務活用型「価値評価(バリュエーション)」セミナーです。講師が実際にプロジェクトで使用しているExcelファイルを用いて、DCF法・マルチプル法などの計算手順を丁寧にご説明いたします。

◆本セミナーの詳細はこちら↓↓↓

『A.計算シートと演習で学ぶ「価値評価(バリュエーション)」』

今回、ご紹介する検討課題を事前にお考えいただくことで、講義の理解度を深めることができると思います。

※個別解答の返却や、参加者による当日の発表などは行いません。

.png)

↓↓↓本シリーズのセミナー内容の詳細・お申込みはこちら↓↓↓

■「A.計算シートと演習で学ぶ『価値評価(バリュエーション)』」

■「B.ケーススタディで学ぶ『財務・税務デューデリジェンス』」

〇DCF法、倍率法によって、買収価格を算定してください。

〇想定されるシナジー効果の金額を算定してください。

〇契約からクロージングまでの期間が長期になると見込まれる場合、どのような価格調整の方法が考えられますか?

<ケース>

Aさんは関東スポーツ株式会社の営業企画部M&A担当部署に所属しています。先週、取引銀行を通じて関西のスポーツ用品メーカー(野球・サッカー等の屋外スポーツが中心)の株式買収を提案されました。社内で本件を前向きに検討しており、営業企画部・財部経理にて交渉戦略を検討することになりました。

<対象会社の情報>

商号:神戸スポーツ株式会社

本社:兵庫県神戸市

その他事業所:兵庫県三田市(工場)、神戸市西区(倉庫)

創業:1977年3月

資本金10,000円

株主:オーナー(100%

事業内容:スポーツ用品(ウェア、シューズ、用具)の製造・販

主要販売先(BtoBのみ):大手スポーツ小売店(5社)、代理店、中小スポーツ小売店(関西地区約500社

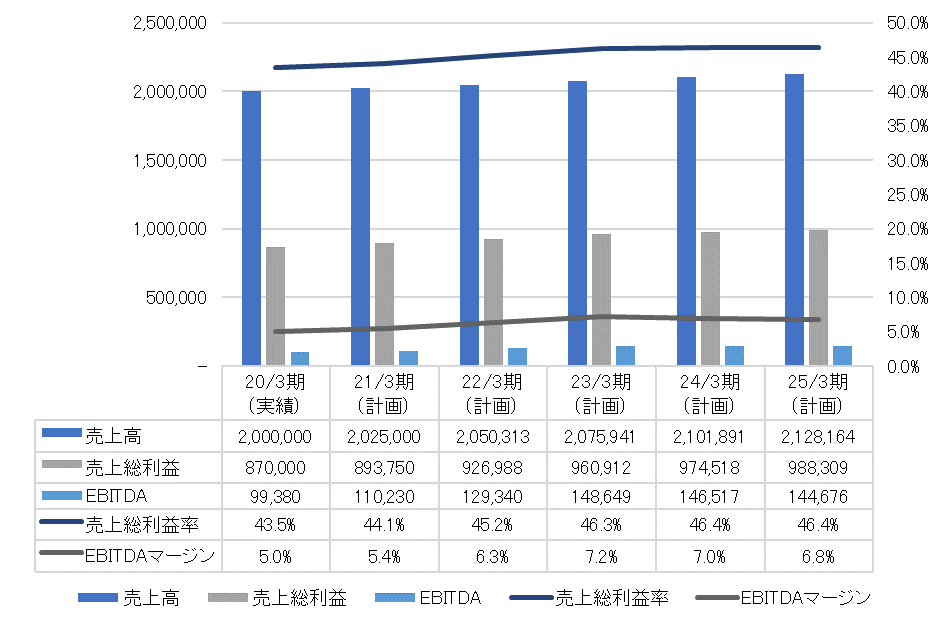

直近売上高:20億円(2019年3月期)

従業員:正社員100名

<希望条件>

スキーム:株式譲渡(100%)

希望価格:10億円

必須条件:従業員の雇用、商号の継続使

譲渡理由:後継者不足、会社の成長戦略の実現

<買収の狙い>

関東スポーツ株式会社は、関東を拠点とするスポーツ用品(室内スポーツが中心)の製造販売会社であり、対象会社と事業業域の重複が少なく、販売シナジーを見込める。

■事業計画

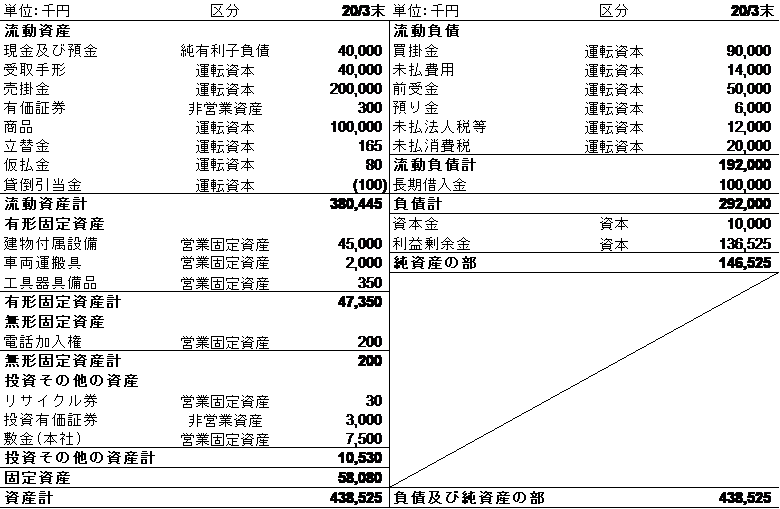

■財政状態

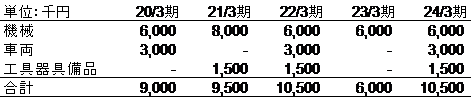

■設備投資計画

■講座概要

[講座名]

M&A担当者のための実践講座

A. 計算シートと演習で学ぶ「価値評価(バリュエーション)」

~実務で活用できるエクセル計算シート付き‼~

[講師]

公認会計士・税理士 中田博文

[開催日時]

2020/03/26(木) 9:30~12:30(質疑応答を含む)

【税務研究会よりおすすめ実務活用型M&A実務セミナーのお知らせ】

本セミナーは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とさせていただきます。

そのため、セミナー内容の一部を解説した誌上セミナーにてお届けいたします。

セミナー講師の長野先生が解説する!

M&A担当者のための実務活用型誌上セミナー「税務デューデリジェンス(税務DD)」

※セミナー開催が決まりましたら、改めて本サイトにてお知らせいたします。

[講座名]

M&A担当者のための実践講座

B. ケーススタディで学ぶ「財務・税務デューデリジェンス」

~実践的な20のケーススタディで解説!~

[講師]

公認会計士・税理士 中田博文

公認会計士・税理士 長野弘和

[開催日時]

2020/03/26(木) 13:30~16:30(質疑応答を含む)

.png)

※本セミナーシリーズ『A.計算シートと演習で学ぶ「価値評価(バリュエーション)」』はこちらより

※座席数に限りがございます。お早めにお申し込みください。

●事業会社のM&A担当者の視点に立ち、担当者の方が役立つ部分に重点を置いてご説明いたします。具体的には、DCF法及びマルチプル法による価値評価方法、財務・税務DDの検出項目の内容把握及び価値評価・契約等への反映方法を解説いたします。

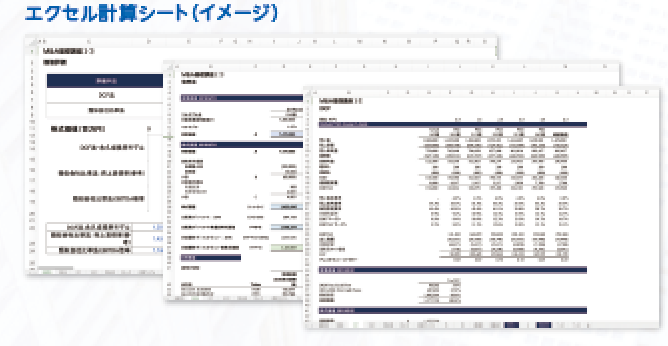

●価値評価については、実際にプロジェクトで使用しているExcelファイルを用いて、DCF法・マルチプル法の計算手順を丁寧にご説明いたします。

●財務DDについては、検出事項の取扱い及びDDの発注の仕方(スコープの決め方、DD業者の選定方法、報酬の決め方)、DDチームに対する効率的な指示方法をご説明いたします。

●税務DDについては、ストラクチャーの検討及びDDの頻出ポイント等について、直面しやすいケースを用いてご説明いたします。

●実務ですぐに役立つ知識の提供を主目的としておりますので、教科書的な説明(アカデミック)を省略し、実践的なケースを用いた「論点の解決策」を中心に解説いたします。

※本セミナーシリーズは、A.「価値評価(バリュエーション)」、B.「財務・税務デューデリジェンス」の2つの講座となります。ぜひ、あわせてご受講ください。

(財務デューデリジェンス)

1、財務DDとは(目的・範囲・限界)

2、分析手続き(収益性分析・資産負債・CF分析)

3、個別論点

ケース1:価格調整条項の要否

ケース2:売掛金の中に回収不能な債権が発見された。

ケース3:滞留在庫が発見された。

ケース4:必要手許資金の算出方法

ケース5:純有利子負債の項目はどのようなものか?

ケース6:前受金はすべて運転資本として取り扱ってもいいか?

ケース7:設備投資をFCFに反映する際に気を付けるべきことは?

ケース8:関連当事者取引にはどのようなものがあるか?どのように対処すればいいか?

ケース9:正常収益力とは何か?分析結果の使い方

ケース10:着地見込みの分析方法

ケース11:事業計画の分析方法

(税務デューデリジェンス)

1、税務DDとは(目的・範囲・限界)

2、M&A取引の税務ストラクチャリング

3、ケーススタディ(前編)

ケース1:オーナー企業の買収

ケース2:小規模事業者の買収

ケース3:海外企業の買収

4、税務調査に伴う税務リスクの検討

5、ケーススタディ(後編)

ケース4:最初にすべきことは?

ケース5:過去の税務調査結果の使い方

ケース6:意外な盲点

ケース7:検出事項はどのように取り扱うべきか?

ケース8:対象会社に利益率の高い海外子会社がある(移転価格税制)

ケース8:対象会社の海外子会社が低税率国にある(タックスヘイブン対策税制)

〇本買収案件の税務DDの進め方を社内で検討しています。税務リスクはどこに存在し、どのように税務DDを進めるか?をお考えください。

【案件概要】

・対象会社は製造業を営み、香港と中国に子会社を有している。

・香港に所在する子会社Aは物流拠点で、製品の生産に必要な部材を現地サプライヤー及び対象会社から調達し、子会社Bに供給している。

・中国に所在する子会社Bは生産拠点で、生産した製品は全て子会社Aに納品している(製品は子会社Aから顧客へ直接販売されず、対象会社を通じて販売される)。

・創業社長が引退を決断、株式譲渡を検討。

【税務研究会よりおすすめ実務活用型M&A実務セミナーのお知らせ】

本セミナーは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とさせていただきます。

そのため、セミナー内容の一部を解説した誌上セミナーにてお届けいたします。

セミナー講師の中田先生が解説する!

M&A担当者のための実務活用型誌上セミナー「価値評価(バリュエーション)」

※セミナー開催が決まりましたら、改めて本サイトにてお知らせいたします。

[講座名]

M&A担当者のための実践講座

A. 計算シートと演習で学ぶ「価値評価(バリュエーション)」

~実務で活用できるエクセル計算シート付き!~

[講師]

公認会計士・税理士 中田博文

[開催日時]

2020/03/26(木) 9:30~12:30(質疑応答を含む)

.png)

※本セミナーシリーズ『B.ケーススタディで学ぶ「財務・税務デューデリジェンス」』はこちらより

※座席数に限りがございます。お早めにお申し込みください。

●事業会社のM&A担当者の視点に立ち、担当者の方が役立つ部分に重点を置いてご説明いたします。具体的には、DCF法及びマルチプル法による価値評価方法、財務・税務DDの検出項目の内容把握及び価値評価・契約等への反映方法を解説いたします。

●価値評価については、実際にプロジェクトで使用している「Excelファイル」を用いて、DCF法・マルチプル法の計算手順を丁寧にご説明いたします。

●財務DDについては、検出事項の取扱い及びDDの発注の仕方(スコープの決め方、DD業者の選定方法、報酬の決め方)、DDチームに対する効率的な指示方法をご説明いたします。

●税務DDについては、ストラクチャーの検討及びDDの頻出ポイント等について、直面しやすいケースを用いてご説明いたします。

●実務ですぐに役立つ知識の提供を主目的としておりますので、教科書的な説明(アカデミック)を省略し、実践的なケースを用いた「論点の解決策」を中心に解説いたします。

※「価値評価(バリュエーション)」はエクセル計算シート付き!

※本セミナーシリーズは、A. 「価値評価(バリュエーション)」、B. 「財務・税務デューデリジェンス」の2つの講座となります。ぜひ、あわせてご受講ください。

[ご注意]

(当日ご持参いただくもの)

1.ノート型パソコン

※主催者側でPCを用意しておりませんので、必ずご持参ください。

2.エクセル計算シート

※エクセル計算シートは、事前に当社よりメールにてお送りします。

1、価値算定の手法

2、事業価値と株式価値

3、DCF法

4、WACC

5、フリー・キャッシュフロー(FCF)

6、事業価値の算定

7、株式価値の算定

8、倍率法

9、類似会社の選定

10、支配権プレミアム&流動性ディスカウント

11、事例演習

※本セミナーは講義内容の理解を深めるため、事前の検討課題を用意しております。

事前課題はこちら

『贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与により非上場株式を取得した者のみなし配当課税の特例』についての解説記事がアップされました。

個人が非上場株式を発行会社に譲渡した場合には、譲渡対価のうち、譲渡株式に対応する発行会社の資本金等の額を超える額は発行会社からの配当とみなされます。しかし、相続等により取得した非上場株式を発行会社へ譲渡した一定のケースでは、譲渡対価全額を譲渡所得とする「みなし配当課税の特例」の適用があります。

今回は、贈与税の事業承継税制で、後継者が生前にもらっていた株式について贈与者の死亡により相続税が課税された場合にその株式を後継者が発行会社に譲渡した場合の「みなし配当課税の特例」の適用関係について整理しました。

[解説]

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

「「廃業・清算を選択した場合の検討すべき方策」~コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑨~」についての解説記事がアップされました。

コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題したテーマの最終回となる今回は、前回に引き続き、第1回でご紹介したタイプD(健全性が低く親族内後継者がいない会社)に着目します。前回(令和元年5月第3号)は廃業・清算という選択に至る前に事業存続に向けて検討すべき方策を説明いたしましたが、今回は後継者不在や厳しい将来性等からやむを得ず廃業・清算という選択をした場合に、検討すべき方策について紹介いたします。

〈解説〉

税理士法人髙野総合会計事務所 山田隆寛/公認会計士

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人事業者の事業承継 ~消費税の仕入税額控除の適用について~」についてです。

※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)

[質問]

個人事業者である肥育牛農家Aは、高齢のため2019年11月30日にその事業を廃止し、同日に生計を一にする子Bに譲ることを考えています。

現在、〇〇万円程度の棚卸資産に該当する肥育牛があり、これは同日にAからBに売却し、事業用の固定資産はAからBに無償で貸与する考えです。

Aの事業の廃業の日は2019年11月30日となり、この日にその肥育牛の棚卸資産を譲渡することとしています。

この場合、Bの開業の日をAの廃業の日の2019年11月30日として、Bは「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、その肥育牛である棚卸資産に係る消費税について仕入税額控除をすることができるという認識で間違いはないでしょうか。

【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) 閲覧回数ランキング】

(集計期間 2019/12/01~2019/12/31)

1位 「財務デューデリジェンス実施における『事前資料依頼一覧』」M&Aで活用できる ひな形【資料ダウンロード】

2位 ZEIKEN LINKS(冊子版)2020/01発行のお知らせ【冊子PDF版ダウンロード】

3位 速報!令和2年度税制改正案 ~大綱に盛り込まれた資産課税を中心とする改正案の主な内容は以下のとおり~【解説ニュース】

4位 「M&Aの概要」「M&Aの流れと専門家の役割」を理解する~M&Aとは?M&Aの流れと専門家の役割とは?~【入門解説】

5位 「アドバイザリー契約書」M&Aで活用できる ひな形【資料ダウンロード】

6位 実行段階におけるM&A 支援業務の相互関連性 ~デューデリジェンス・スキーム策定・バリュエーションの関連性~【実務解説】

7位 「プロセスレターと意向表明書」M&Aで活用できる ひな形【資料ダウンロード】

8位 最終契約書(表明保証条項等)に係る租税法上のアドバイス【実務解説】

9位 非上場株式の譲渡に当たり交渉支援、契約内容の検討等を依頼した弁護士費用等について【実務解説】

10位 M&Aの概要(Webセミナー「財務デューディリジェンス(財務調査)の実務」より)【Webセミナー】

※Webセミナーの閲覧、Q&A解説の全文閲覧、資料ダウンロード等には、会員登録(無料)が必要です。