これからM&Aを学んでみたいという方に向けた入門解説シリーズ「わかりやすい!はじめて学ぶM&A 誌上セミナー」。第3回目のテーマは『M&A手法の選び方 ~必要資金、事務手続の煩雑さ、買収リスクを伴うか~』です。ぜひご覧ください。

[解説]

公認会計士 清水寛司

書籍「会計事務所の事業承継・M&Aの実務」掲載のM&Aに関する各種契約書等のひな形データ公開特設ページです。書籍で掲載している各種契約書等のひな形データをダウンロードできます。

※ダウンロードには会員登録(無料)が必要です。

[ご利用にあたって]

※本サイトの書式は、あくまでも一例となっております。使用する内容にあわせて、文言などを適切に追加・修正・削除してご利用ください。法令等は改正等される場合もございますので、ご使用の際には法律の専門家に相談することをお勧めします。

※契約書等の書式の使用結果について、著者及び株式会社税務研究会は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本サイトは、予告なく公開を終了する可能性がございます。

辻・本郷税理士法人

辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社 編著

黒仁田 健

土橋 道章 共著

2020年9月10日発売予定

定価:1,800円+税

会計事務所の事業承継とM&Aにおいて押さえておくべき手続きと留意点、M&Aの実務、M&Aを活かすための仕組みづくりなどについて解説しています。M&Aに伴う課税上の取扱い、従業員や顧問先への説明、M&A後の所長税理士の関与方法など、会計事務所のM&Aに特有の問題点や課題についてもわかりやすく説明しています。

後継者問題でお悩みの会計事務所の所長先生にぜひお読みいただきたい一冊です。

[用語の意味がわかりやすい!M&A用語入門解説]

M&Aをサポートする専門家の役割、仲介会社やFAの役割に関するM&A用語入門解説が追加されました。

<追加用語>

■M&A におけるFA(ファイナンシャル・アドバイザー)の役割

税務の観点からM&Aのサポートを行います。会社を買うということは様々なリスクを伴う行為であり、多くの専門家の検討の基最善の道を探っていくのが基本になります。税理士は税務の専門家ですので、税務リスクの程度を検討していきます。税務デューデリジェンスをはじめとして、スキーム決定に際する税務面からのアドバイスを行います。もちろん、財務面からの財務デューデリジェンスやバリュエーションも行うことも多いです。

法務の観点からM&Aのサポートを行います。法務デューデリジェンスをはじめとして、スキーム決定に際する法務面からのアドバイスを行うとともに、各種契約書を作成します。後日のトラブルを避けるためにも契約書関係は重要なため、曖昧な契約にならないよう専門の弁護士に依頼します。財務・税務・法務デューデリジェンス等各種調査で発見された事項を全て契約書に落とし込み、交渉結果を反映させた最終契約書を作成することとなります。

会計・財務の観点からM&Aのサポートを行います。財務リスクの程度を検討する財務デューデリジェンスで収益性や実態純資産の分析を行い、買収価格算定に寄与する情報を提供します。また、スキーム決定に際する財務面からのアドバイスを行います。バリュエーションや税務デューデリジェンスを行う機会も多いですし、税務アドバイザーとして財務・税務を総合的に検討することもあります。

買い手と売り手の仲介を行います。いざM&Aを実行したいと考えても、取引相手を探すのは多大な労力が必要になります。そのためM&A仲介専門の業者や証券会社、商工会議所や取引先金融機関等から紹介を受ける案件が大多数です。案件の紹介のみを行う仲介会社から、相手探しに始まり、交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成、M&A後の統合までトータルで考える仲介会社まで様々です。

M&A全般の調整や助言を行うアドバイザーで、Financial Adviserの頭文字を取ったFAと呼ばれることが多いです。計画から交渉、スキーム立案・クロージングまで幅広いアドバイスを行うとともに、M&Aを取り纏める専門家です。仲介会社と異なる点として、買い手又は売り手のどちらかについて、依頼者側のことを考えアドバイスを行うことが挙げられます。大型案件になればなるほど、売り手・買い手両者にFAがつくことが多く、投資銀行や証券会社、金融機関がFAとなるのが一般的です。

【税務研究会よりおすすめM&Aセミナーのお知らせ】

[講座名]

Zoom使用のオンラインセミナー

~セミナー後も1週間のアーカイブ視聴が出来ます~

[講師]

公認会計士・税理士 松本正則

[講演日時]

2020/09/09(水)13:00~17:00(接続開始:12:45)

■お申込みについて

税務研究会ホームページよりお申込みください。

https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3817

★★重要★★

本セミナーは、Zoomウェビナーを利用してWebで配信いたします。Zoomウェビナーは、講師が話す講義を視聴のみで参加するスタイルです。お申込み前に必ず「Live配信セミナーの注意事項」をご確認ください。https://www.zeiken.co.jp/lp/liveseminar/

■セミナー内容

≪おすすめのポイント≫

1.M&Aの経験がない経理担当者でも、たったの半日で全体像がつかめる。

2.M&Aの各ステップにおける要点が分かり、その後の学習につなげられる。

3.クロスボーダーM&Aでの留意点を各ステップで解説!

4.将来CFOを目指す人材に必要な270のスキルを紹介!

5.270スキルシートのエクセルデータをプレゼント!

昨今M&Aは企業の企業価値を増加させるためには必須の手段となりつつありますが、M&Aの経験者でも自分の担当業務が一部であること、各業務において専門性が求められるため、M&Aの全体像を記載した書籍やセミナー等は多くはありません。初めてM&Aを担当される皆様にとっては自分が何をやっているのか分からないというのが、大きな悩みのタネの一つではないでしょうか?

新型コロナウイルスの影響で一時的にはM&Aの件数は減少傾向に転じましたが、今後も大きな流れとしてM&Aが増加していくことは間違いなく、いつ自分事として業務に携わるか分からない状況です。

そこで本講座では、M&A担当の初学者の皆様がたった半日でM&Aの全体像を理解した上で、各ステップにおけるやるべきこと、実務上の留意点等について事例を交えて解説するとともに、当該セミナーを受け終わった後に次にどのようなセミナーを受けるとより詳細な内容が理解できるかを紹介し、継続的な学習により実務で使えることを目標に学習します。

最後に将来CFOを目指す方に必要と考えられるスキル270を明示し、本講座で学んだことが、このスキルのどの部分に該当するかを明示するとともに、受講者の皆様のキャリア形成の一助となれば幸いです。

■主な講義内容

①M&Aの全体像

1)M&Aの全体像

2)M&Aにおいて常に考慮すべきこと

3)CFOキャリアとの関連性

②投資企業のファインディング

1)会社のビジョン、ミッション、中期経営戦略との整合性

2)外部環境、内部環境分析

3)ロングリスト、ショートリストの作成

4)クロスボーダーM&Aの際の留意点

③トップミーティング、基本条件の交渉、合意の締結

1) 事前準備が全てのカギ

2) 買収対象範囲の明確化。

3) ネゴシエーションの重要性

4)クロスボーダーM&Aの際の留意点

④決算内容や会社基本資料の交換

1)デューデリジェンスの方法、範囲の決定

2)依頼資料リストの作成

3)クロスボーダーM&Aの際の留意点

⑤デューデリジェンス(企業調査:以下DD)

1)財務、税務DDの全体像

2)財務、税務DDレポートの読み方

3)財務、税務DDレポートの活用方法と限界

4)クロスボーダーM&Aの際の留意点

⑥バリュエーション(企業評価)

1)バリュエーションの全体像、限界

2)バリュエーションの方法

3)バリュエーションレポートの読み方と限界

4)クロスボーダーM&Aの際の留意点

⑦契約の締結

1)契約書の全体像

2)弁護士とのコミュニケーションの重要性

3)契約書の限界

4)クロスボーダーM&Aの際の留意点

⑧PMI

1)PMIの全体像

2)PMIがM&Aで最も重要!

3)クロスボーダーM&Aの際の留意点

⑨CFOに必要な270スキル

1)基本4大スキル

2)経営企画スキル(全107スキル)

3)ファイナンシャルスキル(全97スキル)

4)その他スキル(全46スキル)

5)マネジメント力(全20スキル)

6)人間性(道徳観・倫理観)

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「海外子会社同士の合併を巡る課税関係」についてです。

※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)

[質問]

このたび、内国法人(A社)が、発行済株式の約5%を保有する中国現地法人(S社)を100%子会社化することとなりました。

A社はS社以外にも中国の現地法人N社株式を従前より100%保有しております。S社の100%子会社化直後に、同じ中国現地法人N社とS社とを合併させる予定です(結果としてA社は合併後の現地法人を100%所有し、その後の売却予定等はありません)

【質問①】

当該合併に係る税務上の課税関係については中国現地の税法の範疇ですが、内国法人A社がS社買収直後に既存の100%在外子会社N社と合併させた場合、A社において何等かの課税関係は発生しますか。

【質問②】

また直接的な課税関係は発生しなくとも、A社が税務上留意すべき点はありますか。

[用語の意味がわかりやすい!M&A用語入門解説]

M&A実務の流れや手順(進め方)に関するM&A用語入門解説が追加されました。

<追加用語>

ファインディングは、M&Aの対象となる企業を探すことです。M&Aにおいては、まず戦略を決定し、その後戦略に合致する会社を見つけます。広範囲の条件で会社をリストアップし、徐々に詳細な条件により絞り込んでいく選び方(スクリーニング)をすることが一般的です。相手会社の規模・収益性・成長性といった数値に表すことができる条件でまず会社を広範囲にリストアップします。その後相手会社の経営方針や経営者の意向、組織文化といった数値化が難しい条件で候補を絞っていくやり方があります。文章を見ただけでも大変な作業であることが分かりますね。そのため複数の案件を抱えている専門の仲介会社に依頼をするケースや、仲介会社が案件を持ってくるケースもよく見られます。

M&Aにおける一連の管理・手続等を実行することです。M&A案件を成功までフォローするイメージですね。スキームを構築し、各契約ドラフトを作成し、バリュエーションやデューデリジェンスを取り纏めることになります。M&Aには多くの局面がありますが、多大な労力をかけてM&Aプランを実行出来るレベルに落とし込むフェーズです。

M&Aにおける最終的な手続のことで、最終契約書に基づいて経営権の移転を完了させることです。なお、各資産負債の譲渡や代金の支払等、行うべき業務が非常に多いことから、最終契約日と実質的なクロージング日は一定期間あることが多いですね。法律に基づく様々な手続を行う必要がある、非常に重要な段階となります。

買収や統合の方向である程度合意ができた場合に締結する合意書です。LOI:Letter of IntentやMOU:Memorandum of Understandingと略されることがある、重要な契約書です。M&Aの計画段階でターゲット会社に接触した後、少なくとも買収おける重要な点で合意しており、よほどのことでも起こらない限り最後まで進める意思表示でもあります。

多くの場合、以下のような事項を基本合意書に纏めます。

●M&A取引の基本的な合意内容

●価格に関する事項

●M&Aの方法や条件

●買収資金の調達方法

●M&Aを行うことによる相乗効果(シナジー効果とよく言われます)

●役員や従業員の雇用条件

●スケジュール

●有効期間、訴訟時の対応等その他の事項

優先交渉権や独占交渉権等を盛り込むこともあります。自社と相手会社の状況に合わせて、交渉した内容を盛り込んでいきます。

M&Aで経営権の移転を完了させるための契約書です。各デューデリジェンスやバリュエーションの結果を踏まえて、まずはM&Aを進めるべきかどうかの判断をします。進めると決めたら諸条件を詰めていき、最終契約書に全てを落とし込みます。価格・条件を交渉し、表明保証、特別補償条項や価格修正条項を合意の上最終契約書を締結します。様々なリスクを予防し、万が一の事態に備えるためにも、この買収契約書はとても重要な契約書となりますので、弁護士と詳細に詰めていくことになります。

各企業の経営者同士が行う面談会議です。買い手と売り手両者が相手について理解を深め、疑問を解消することが最たる目的で、数字だけでは分からない部分を埋める会議となります。タイミングとしては買収や統合の方向で合意ができた場合に締結する基本合意書締結前が多く、やはり実際に会って話を進めるかどうかを決めるマネジメント層が多いです。工場や事務所の視察を伴うこともありますが、M&Aは企業戦略の中でもトップシークレットな事項となりますので、M&Aと分からないような視察であったり、従業員がいない休日に行われたりします。

売り手側から提示する、案件の概要、プロセスの進め方、手順、スケジュール、希望条件等をまとめた資料です。特に入札形式のM&Aにおいて作成される書面で、入札に関する案内書と言えますね。売り手側のフィナンシャル・アドバイザー(FA)が作成することが一般的です。M&Aの初期段階資料ではありますが、機密情報が詰まっているため秘密保持契約締結後の提示となります。

社名が特定されない範囲で対象会社の情報を纏めた資料です。入札形式のM&Aにおいて作成される書面で、情報漏洩リスクを踏まえた匿名性のある資料です。多くの場合、業種(業界)、地域、財務情報(売上や利益)、従業員数、M&A希望理由、希望時期等が記載されています。まずはノンネームシート資料で興味を持つかどうか、入札形式のM&Aはここから始まります。

M&A対象となる企業・事業等に関する情報を記載した資料で、企業概要書や案件概要書とも言います。Information Memorandumの頭文字を取って、IMと略すことがあります。ノンネームシートで興味を持った企業は秘密保持契約を締結し、会社沿革、概要、財務諸表、将来の事業計画等が記載されているIMを入手します。買い手はIMを見て入札するかどうか、入札する場合はどのような金額にするかを検討していくこととなります。多くの場合、1次入札と2次入札に分かれており、IMは1次入札のための資料となります。1次入札を通過した企業はデューデリジェンス等を経て、2次入札金額を決めていくこととなります。

【おすすめ新刊書籍のご案内】

書籍「会計事務所の事業承継・M&Aの実務」が出版されます。

会計事務所の事業承継とM&Aにおいて押さえておくべき手続きと留意点、M&Aの実務、M&Aを活かすための仕組みづくりなどについて解説しています。M&Aに伴う課税上の取扱い、従業員や顧問先への説明、M&A後の所長税理士の関与方法など、会計事務所のM&Aに特有の問題点や課題についてもわかりやすく説明しています。

後継者問題でお悩みの会計事務所の所長先生にぜひお読みいただきたい一冊です。

辻・本郷税理士法人

辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社 編著

黒仁田 健

土橋 道章 共著

2020年9月10日発売予定

定価:1,800円+税

※個別勉強会は事務所の譲渡をご検討中の方向け

●近年、会計事務所においても所長の高齢化が問題となっており、事業承継が注目されています。しかし、後継者に経営者としての資質があったとしても、税理士資格を保有していなければ、会計事務所を事業承継することはできません。そのため、最近ではM&Aをするケースが非常に増えてきています。

●本書は、会計事務所の事業承継とM&Aにおいて押さえておくべき手続きと留意点、M&Aの実務、M&Aを活かすための仕組みづくりなどについて解説しています。

●M&Aに伴う課税上の取扱い、従業員や顧問先への説明、M&A後の所長税理士の関与方法など、会計事務所のM&Aに特有の問題点や課題についてもわかりやすく説明しています。

●「秘密保持等に関する誓約書」「意向表明書」「事業譲渡契約書」など会計事務所のM&Aに必要となる文書のサンプルをこちらからダウンロードいただけます。

●購入者特典として無料で電子版をご利用いただけます。

[主要目次]

第1章 会計事務所の事業承継について

・会計事務所業界の現状と課題

・なぜ会計事務所の事業承継は難しいのか

・会計事務所の規模と事業承継

・データでみる会計事務所のM&A

・事業承継を考える主な要因

・事業承継の四つのパターン

・M&Aのメリット・デメリット

・失敗例から学ぶM&A

第2章 会計事務所のM&Aの手続きと留意点

・承継先を決める際のポイント

・スケジュール

・仲介会社等からの紹介

・秘密保持契約の締結

・売主からの情報開示

・トップ面談の実施

・買主候補先からの意向表明書の提出

・相手先の選定と基本合意書の締結

・デューデリジェンスの実施

・譲渡契約書の締結

・クロージング

・M&Aの譲渡対価とその後の処遇

・M&Aに伴う課税上の取扱い

・会計事務所特有の注意点

第3章 会計事務所M&Aの実務Q&A

・PMIを見据えた会計事務所M&Aの実務ポイント

・Q&A

第4章 成長戦略としてのM&A

~M&Aを活かすための仕組みづくり(実践編)~

・M&Aを活かすために

・従業員が活躍できる環境を整える

・顧問先に対する付加価値を向上

・拡大する組織への対応

この度は[ZEIKEN LINKSアンケート&クイズ]に多数のご応募いただき誠にありがとうございました。

[Quizの答え]:①「ゼロからわかる事業承継・M&A90問90答」

今回厳選なる抽選の結果、当選者20名様に[図書カードネットギフトカード]をプレゼントいたします。

なお、当選者の方には8月4日(火)「当選のお知らせ」メールをお送りしています。

必ず、メールをご確認のうえ、商品を受け取りください。次回も沢山のご応募をお待ちしております。

※当選通知メールを見逃した場合や誤って削除した場合など、当選権利を回復することはできませんので、十分ご注意ください。

[用語の意味がわかりやすい!M&A用語入門解説]

デューデリジェンスなどに関するM&A用語入門解説が追加されました。

<追加用語>

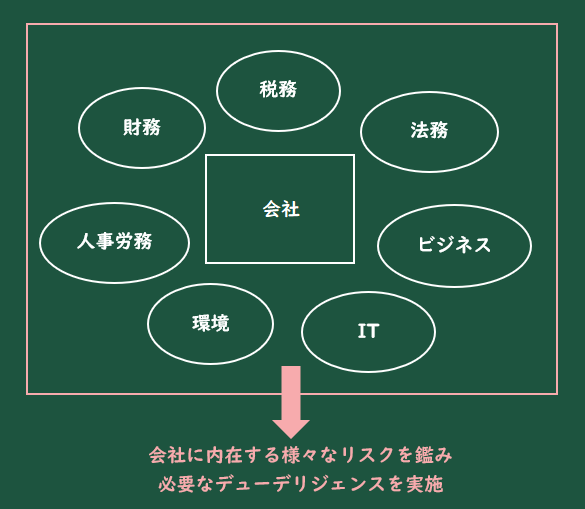

デューデリジェンスとは、取引を行う前に投資対象の事業内容・実態を詳細に調査することです。実務でM&Aを行う場合、必ず「デューデリジェンス(Due Diligence)」という言葉を聞く機会があります。1単語ずつ訳すとDueは「正当の、当然の、相応の」、Diligenceは「勤勉、精励、注意」ですので、「当然の勤勉」や「正当な注意」と直訳することができるでしょうか。会社や事業を行う前に詳細に調査することは「当然行うべきこと」とも言えますし、投資対象として適切かどうかを確認することは「正当な注意」と言えますね。そこから派生して、現在では「デューデリジェンス」という言葉がよく使われています。様々なデューデリジェンスがありますが、M&Aでは会社に内在する様々なリスク(怖さ)を鑑み、必要なデューデリジェンスを実施していきます。

デューデリジェンスの中でも、財務部分についての詳細な調査です。会社や事業を買う際の価格決定に当たってまず参考とする情報は、相手会社の「財務諸表」でしょう。どのような損益構造で、どのような資産構造かの把握は必須と言えます。不良資産・簿外負債・債務保証・不採算事業を財務の観点から事前に発見することができ、不当に高額な取引価格となることを防ぐことができます。また、結果に応じてどのように買収するかを決定することもできますし、一部事業のみの買収といった形態に変更する意思決定を行うこともできるようになります。

会社の事業内容を把握して、どのような事業からどのように利益を獲得することができるのかを調査するのがビジネスデューデリジェンスです。ビジネスの内容、取り扱う製品の特長、製造方法、顧客層、仕入先や売上先の構造、販売体制、人事体制等、ビジネスと一口に言っても調査対象は幅広いです。そのため分析は非常に難しく、その分析手法は多岐に渡ります。例えば強み(strengths)、弱み(weaknesses)、機会(opportunities)、脅威(threats)を分析するSWOT分析を用いて、買収予定の会社を分析します。

会社の税務リスクに関する詳細な調査です。会社を買収すると、基本的にはその会社の過去の税務処理について買い手が引き継ぐこととなります。過去の税務処理が誤っていると、思わぬ追加税金の発生があり得ますので、会社の過去の税務申告を分析し、税務リスクの程度を確認する必要があります。

税務リスクには例えば以下のようなものがあります。

・税務申告が適正ではないため、過小申告・繰越欠損金の過大計上がなされている。

・関係会社間取引について、寄附金認定・移転価格税制適用による追加税金発生があり得る。

・過去の税務調査で指摘されているにもかかわらず、対応策がない。

・税務処理能力があまりないため、買収後に新たな間違いをしてしまう。

法律関係の詳細な調査が法務デューデリジェンスです。企業活動には契約関係や人事問題はもちろん、許認可や関連資産、関連会社、訴訟等、様々な法律分野に関する活動が含まれています。会社存続の合法性やビジネスの合法性はもちろん、事業遂行に際して法令違反がないかどうか、会社法は遵守されているかどうか、経営する上で法律上の問題はないかといった観点で調査を行います。デューデリジェンスに際しては、財務・税務チームと法務チームで連携を取って、対象会社の事業内容を調査していきます。財務・税務上の問題が法務に影響を与えることは多いですし、法律上の問題を数値に落とし込む必要がある場合も多いためです。よくある例として、チェンジオブコントロール(COC:Change of control)条項が挙げられます。チェンジオブコントロール条項とは、買収予定の会社の主要取引先との契約書において、経営権の移動があった場合の対応が記載されている条項です。会社が取引先と交わしている契約を解除せざるを得なかったり、契約相手に対して事前の承諾が必要となる場合、事業計画分析に多大な影響を与えます。法務デューデリジェンスで確認している「主要な相手先との取引がなくなる可能性」を、財務デューデリジェンスのリスクに落とし込むことになります。

人事・労務の観点から詳細な調査を行うのが人事労務デューデリジェンスです。主に労働争議や労働組合との関係、未払賃金や未払退職金の有無、労働法の遵守状況を確認します。法務デューデリジェンスのように広範な調査ではなく、人事労務の観点に焦点を絞った調査です。特に議論になるのが未払残業代の有無で、買収後に労働者又は退職者から追加の未払残業代支払を求める声が上がると、M&Aの買い手としては追加の費用が発生する可能性が高くなりますし、社会的信頼を損なうことにもつながります。会社は残業代を固定分として支払済であると認識していたとしても、法令に照らし合わせると支払義務が生じることもありますので、事前に調査を行います。

会社や主要な工場を取り巻く環境に関するリスク調査です。では、環境リスクとはどのようなリスクでしょうか。分かりやすいのは、工場から排出される有害物質の影響で周辺の土壌汚染や大気汚染が起こる場合です。原状回復費用は膨大になりますし、企業の社会的信頼も著しく損なうことになります。騒音問題や振動問題、産業廃棄物処理、危険物や特殊な液体等を扱う施設の管理状況等、一たび発生すると致命的になりかねないリスクが多いため、特殊な環境下にある企業を買収する際には欠かせない手続となります。

ITシステムに関する状況を確認するリスク調査です。ビジネスを行う上でITシステムはどの企業も取り入れている項目ですが、その状況はまちまちです。買収対象となる会社のITが脆弱で追加の投資が必要となった場合、大規模な追加費用が発生することになってしまいます。また、ITが脆弱ではない場合でも、自社のシステムと買収対象のシステムがマッチするとは限りません。買収後の相乗効果を考えて、システムを統一する会社も多いです。このような状況を詳細に調査し、M&A前にシステム計画を設計できるよう、システムに関するリスクを確認していくこととなります。

相手会社の価値を評価し、M&A価格の参考とする情報を出すことをバリュエーション(Valuation:企業価値評価)と言います。バリュエーションによって企業価値を評価しておくことで、相手会社の適正な価格を頭に入れた上で交渉事に臨むことができます。また、多くの人に買収価格を説明する上でとても役立つ情報になるため、M&Aにおいてバリュエーションを行うことは欠かせません。多くの場合、以下のいずれか又は複数の手法が用いられます。

●コストアプローチ(ネットアセットアプローチ)

コストアプローチは企業の純資産価値に基準にする方法です。「簿価純資産法」や「時価純資産法(修正純資産法)」といった計算方法があります。

●マーケットアプローチ

株式市場(マーケット)で成立する相場価格を基礎として企業価値を算定する手法です。「市場株価法」、「類似会社比較法(マルチプル法)」といった計算方法があります。

●インカムアプローチ

将来期待されるキャッシュフローや損益(インカム)を基礎として企業価値を算定する方法です。「DCF(Discounted Cash Flow:割引キャッシュフロー)法」、「配当還元法」といった計算方法があります。

M&Aを実行するにあたって採用する手法です。会社の状況によって採用する手法が異なるため、状況を踏まえた手法を採用する必要があります。「今回のM&Aで採用するスキームは株式交換でどうだろう」といった形で使われますね。代表的なM&A手法は「株式の売買」「合併」「事業譲渡」「会社分割」「株式交換・株式移転」です。それぞれに必要な資金や事務手続の煩雑さ、買収リスクや税務リスクが異なりますので、各々比べて判断していくこととなります。買い手と売り手で理想とするスキームは異なることが多く、最終的には交渉事の世界でどのように売買するかを決めていきます。

【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) 閲覧回数ランキング】

(集計期間 2020/07/01~2020/07/31)

1位 家賃支援給付金の詳細情報が公表(2020年7月7日)。制度内容は、給付額は、申請方法は。[新型コロナウイルスに関するM&A・事業再生の専門家の視点]

2位 【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について[税理士のための税務事例解説]

3位 PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

4位 新型コロナ対策融資と特例リスケ ~事業再生の専門家の観点から~[新型コロナウイルスに関するM&A・事業再生の専門家の視点]

5位 [M&A専門会社スペシャルインタビュー]株式会社MJS M&Aパートナーズ 代表取締役社長 中俣和久 ~中小企業と会計事務所の視点に立ったM&A支援業務を展開~

6位 簡単なアンケートとクイズにご回答ください。抽選で20名様に2,000円分の図書カードネットギフトをプレゼントいたします!【アンケート&クイズのお知らせ】

7位 【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与 ~コロナウイルスの影響で大幅に売上高が落ち急激に業績が悪化、役員報酬の大幅な減額を検討~[税理士のための税務事例解説]

8位 財務デューデリジェンス(財務DD)の費用の相場とは?[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

9位 【Q&A】のれんの税務上の取扱い[税理士のための税務事例解説]

10位 【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係[税理士のための税務事例解説]

※Webセミナーの閲覧、Q&A解説の全文閲覧、資料ダウンロード等には、会員登録(無料)が必要です。