『コロナ禍における飲食店の事業再生の現状』がアップされました。

[解説]

公認会計士・中小企業診断士 氏家洋輔

【おすすめ新刊書籍のご案内】

書籍「ゼロからわかる事業再生 60問60答」が出版されます。

事業再生について、法務・会計・税務の面からQ&A形式でわかりやすく解説!

会計事務所や法律事務所など事業再生の業務を担う方々が、アドバイザーとしての職務をスムーズに遂行するために役立つ一冊です。

法務については私的整理、法的整理、第二会社方式など各種手続を取り上げ、その特徴や留意点について説明しています。

会計については、事業再生手続における会計処理や決算期、実態貸借対照表の作成や経済合理性の判断など、図表や仕訳などを用いながら解説しています。

税務については、概論、自力再生型、スポンサーM&A型の三章に分け、図や仕訳を用いながら、事業再生のポイントや対策、特例などを説明しています。

また、取引先や出資先が事業再生手続をした場合の対応策や、有価証券の評価損や消滅損の処理なども取り上げています。

植木康彦 編著

髙井章光、榑林一典、 共著

2021年6月1日発売

定価:2,750円(税込)

●法務については私的整理、法的整理、第二会社方式など各種手続を取り上げ、その特徴や留意点について説明。

●会計については、事業再生手続における会計処理や決算期、実態貸借対照表の作成や経済合理性の判断など、図表や仕訳などを用いながら解説。

●税務については、概論、自力再生型、スポンサーM&A型の三章に分け、図や仕訳を用いながら、事業再生のポイントや対策、特例などを説明。

本書では、健全性チェックリストなどを用い、経営状態の把握や事業の磨き上げなど事業の状況をみながら、事業再生手続に舵を切るタイミング、自力再建かM&Aかの選択などを取り上げています。

[主要目次]

第1 章 概論

Q 1 経営状態の把握と事業再生

Q 2 事業の磨き上げ

Q 3 チェックリストによる磨き上げ

Q 4 事業再生手続に舵を切るタイミング

Q 5 再生か廃業(破産、清算)かの選択

Q 6 自力再建かM&A かの選択

Q 7 法的整理か私的整理かの選択

第2 章 事業再生の法務

Q 8 私的整理手続の種類・特徴

Q 9 中小企業再生支援協議会の手続

Q10 地域経済活性化支援機構の手続

Q11 事業再生ADR の手続

Q12 特定調停の手続

Q13 法的整理手続の種類・特徴

Q14 民事再生の手続

Q15 会社更生の手続

Q16 第二会社方式による特別清算の手続

Q17 破産手続申立前・破産手続申立後における事業譲渡の手続

Q18 自力再建型再生スキームの手続(私的整理の場合)

Q19 自力再建型再生スキームの手続(法的整理の場合)

Q20 スポンサー支援型スキームの手続(私的整理の場合)

Q21 スポンサー支援型スキームの手続(法的整理の場合)

Q22 スポンサー選定手続

Q23 事業再生における組織再編手続

Q24 事業譲渡の手続・会社分割の手続

Q25 DIP ファイナンスの利用

Q26 事業再生に対する金融機関の判断~経済合理性~

Q27 取引債権者の取扱い

Q28 担保権者、リース債権者の取扱い

Q29 従業員の取扱い

Q30 経営者と株主の取扱いとその責任

Q31 DES・DDS とは何か

Q32 保証人の保証債務への対応

Q33 経営者保証ガイドラインの活用

Column 時代的背景による事業再生手続の変容

第3 章 事業再生の会計

Q34 事業再生手続による会計処理や決算期の相違

Q35 事業再生手続と負債の部の表示

Q36 過年度の会計処理の修正

Q37 実態貸借対照表の作成

Q38 窮境原因分析と対応

Q39 民事再生手続と財産評定

Q40 資金繰りの管理は重要

Q41 経済合理性の試算(破産配当との比較)

Column 事業再生の前提

第4 章 事業再生の税務

Q42 事業再生手続と税務概論

Q43 事業再生手続と事業年度(決算期)

Q44 期限切れ欠損金の利用

Q45 実在性のない資産の処理

Q46 欠損金の繰戻還付

Q47 粉飾決算をしていたときの法人税の還付

Q48 事業再生手続における租税債務の取扱い

Q49 事業再生手続と外形標準課税

Q50 事業再生手続における減資

Column DES と疑似DES

第5 章 事業再生の税務(自力再生型)

Q51 自力再生時に留意すべき税務ポイント

Q52 自力再生時の債務免除益課税対策

Q53 事業再生手続における評価損益

Q54 民事再生と私的整理の税務相違点

Q55 経営者による私財提供時の非課税措置

第6 章 事業再生の税務(スポンサーM&A 型)

Q56 スポンサーM&A 時に留意すべき税務ポイント

Q57 事業譲渡と会社分割の税務相違

Q58 譲渡会社、分割会社の清算処理と債権放棄損

Q59 第二会社方式による事業再生と税務

Q60 保証債務履行のため、個人資産を譲渡した場合の所得税特例

第7 章 取引先・株主の税務

Q61 取引先が事業再生手続をした場合

Q62 出資先が事業再生手続をした場合の評価損

Q63 出資先が事業再生手続をした場合の消滅損(完全支配関係がない場合)

Q64 出資先が事業再生手続をした場合の消滅損(完全支配関係がある場合)

Column 事業再構築補助金

【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) 閲覧回数ランキング】

(集計期間 2021/04/01~2021/04/30)

1位 PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

2位 M&A取引に伴う税務リスクとその対応[M&A担当者のための 実務活用型誌上セミナー『税務デューデリジェンス(税務DD)』]

3位 デューデリジェンスとは何か?デューデリジェンスはなぜ必要なの? デューデリジェンスの種類とは?

4位 【Q&A】解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算[税理士のための税務事例解説]

5位 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

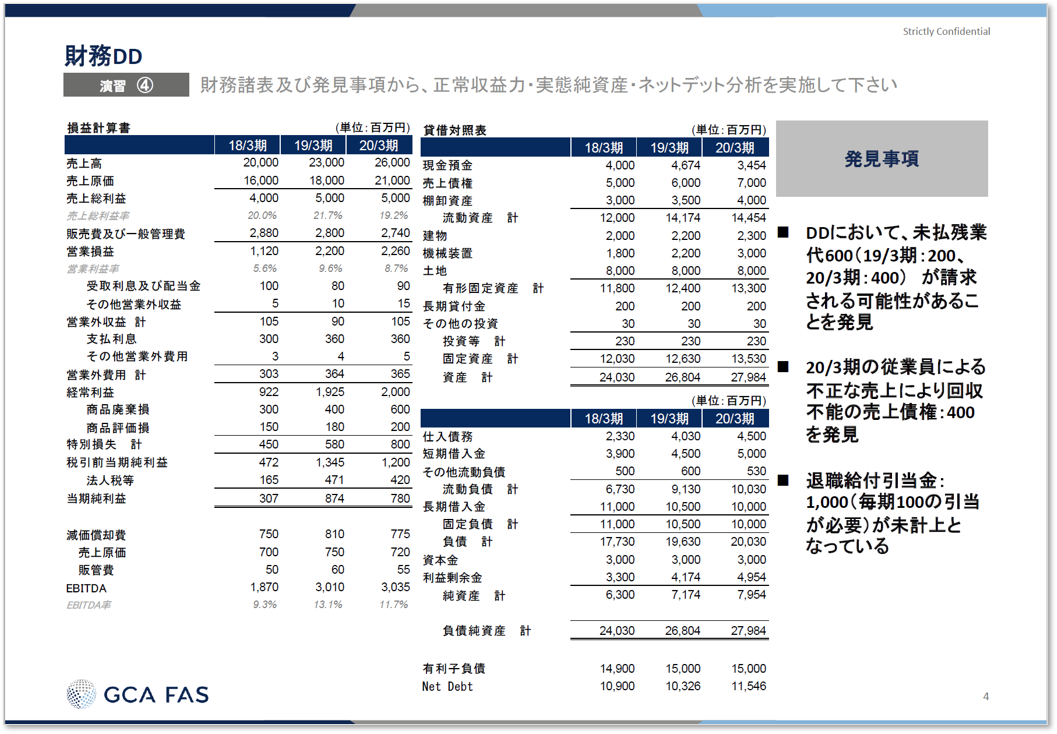

6位 財務デューデリジェンス「貸借対照表項目の分析」を理解する【後編】 ~ネットデットの分析、純資産の分析~

7位 「意向表明書」M&Aで活用できる ひな形(資料ダウンロード)【書籍『会計事務所の事業承継・M&Aの実務』掲載資料データ】

8位 M&A関連費用の取扱い[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]

9位 DCF法における価値評価(バリュエーション)のポイントとは?[M&A担当者のための実務活用型誌上セミナー『価値評価(バリュエーション)』」

10位 「事業デューデリジェンス(事業DD)」とは? ~目的は? 調査分析項目とは?~[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

※Webセミナーの閲覧、Q&A解説の全文閲覧、資料ダウンロード等には、会員登録(無料)が必要です。

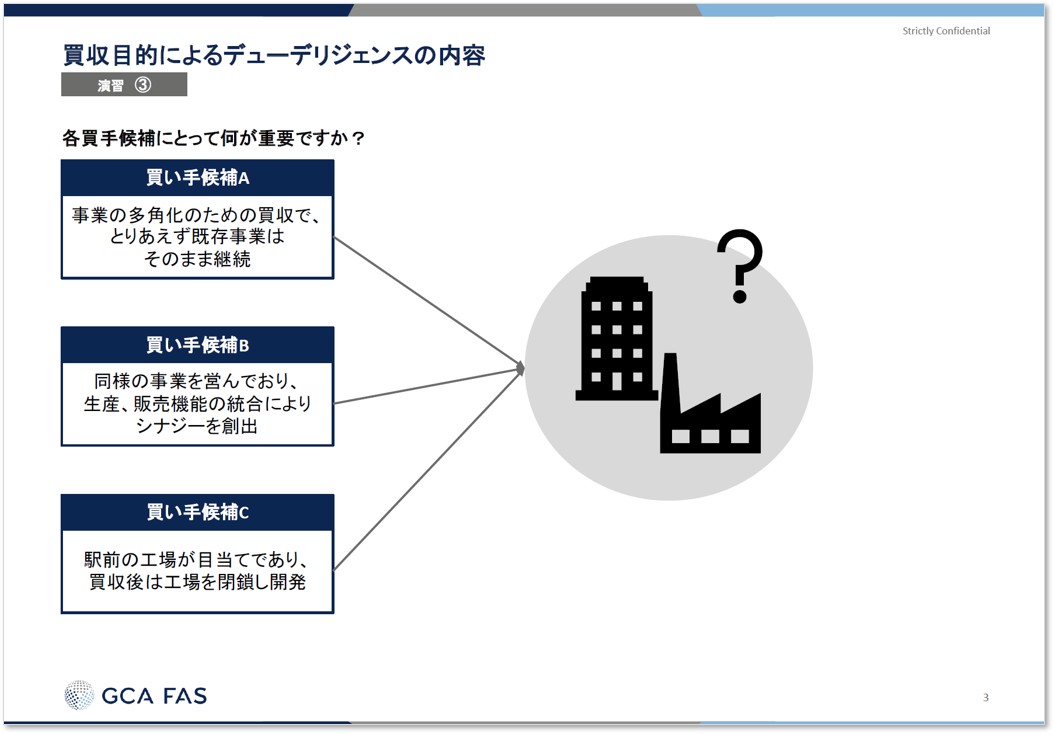

「事業承継型M&Aにおけるデューデリジェンスの要点(4月22日開催)」の”事前検討課題”をご紹介!

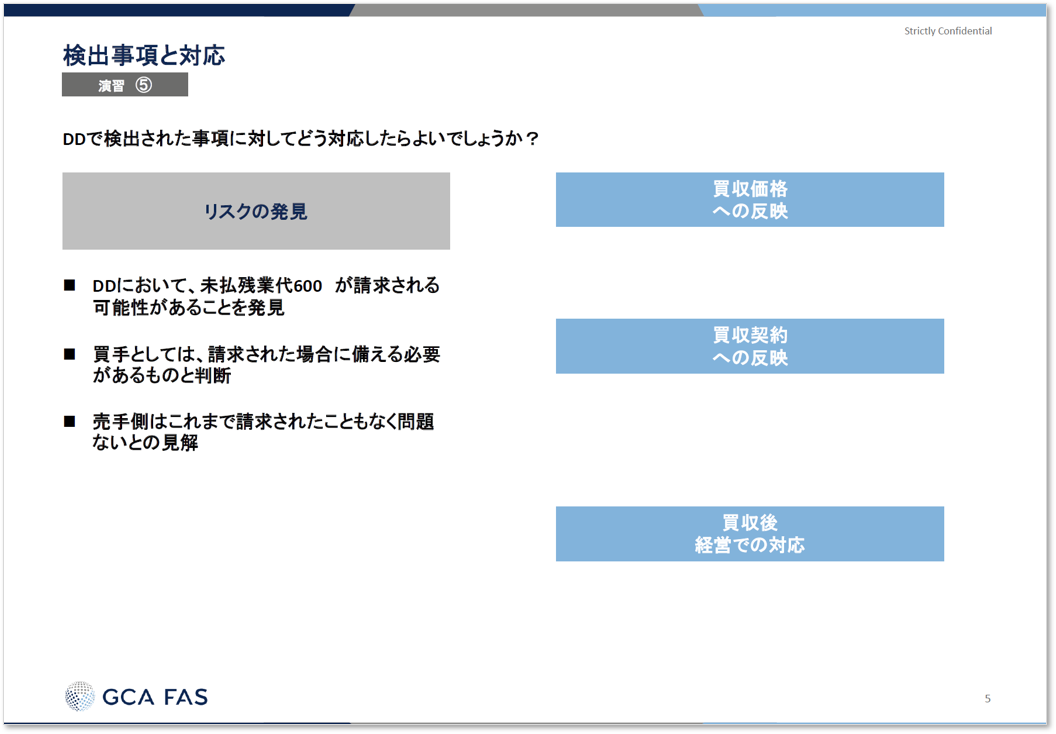

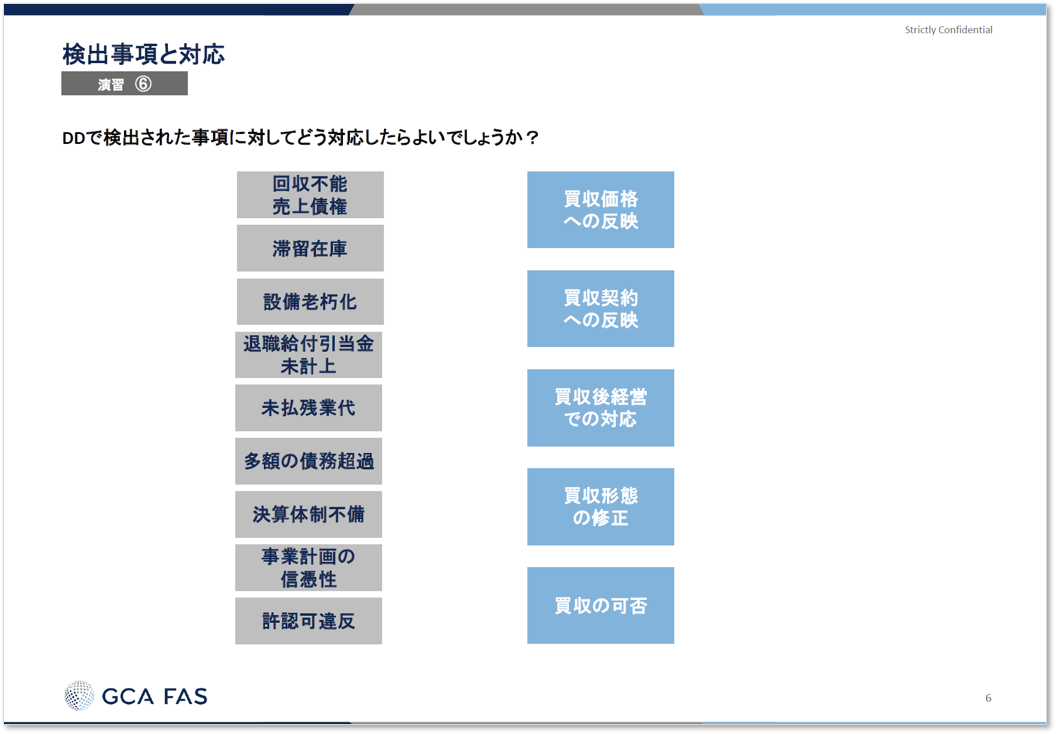

このセミナーは、デューデリジェンスの基本的な目的を理解したうえで、特に中小企業のオーナー会社を対象としたM&Aで実施される財務税務デューデリジェンスの留意点について解説します。実際のDDの成果物であるDDレポートの構成を確認するとともに、DDにより検出された事項への対応として、契約書や売却価格、スキームへの反映方法について理解を深めていただいます。

また、受講者の方には、実務で活用できる資料「勘定科目別・財務税務デューデリジェンスの要点チェックポイント」プレゼントいたします。

今回、ご紹介する検討課題を事前にお考えいただくことで、講義の理解度を深めることにお役立てください。

※個別回答の返却や、参加者による当日の発表などは行いません。

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人事業で代替わりする場合の従業員に対する退職金の取扱い」についてです。

※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)

[質問]

今年の12月で個人事業主Aが廃業し、来年1月から子B(生計別)に承継する予定です。この場合に、現在Aに雇用されている従業員(他人)に退職金を支給し、必要経費にすることは可能ですか。従業員はBに引き続き雇用される予定です。

相続による承継のケースは、退職金としての必要経費算入はできない旨の相談事例がありましたが、今回のケースも同様ですか。

【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) 閲覧回数ランキング】

(集計期間 2021/03/01~2021/03/31)

1位 PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

2位 【Q&A】持続化給付金と家賃支援給付金の未収計上について[税理士のための税務事例解説]

3位 【Q&A】子が事業を引き継いだ場合の引き継いだ資産に係る減価償却[税理士のための税務事例解説]

4位 【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について[税理士のための税務事例解説]

5位 【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係[税理士のための税務事例解説]

6位 財務デューデリジェンス「貸借対照表項目の分析」を理解する【前編】 ~運転資本の分析、固定資産・設備投資の分析~[失敗しないM&Aのための「財務デューデリジェンス」]

7位 「意向表明書」M&Aで活用できる ひな形(資料ダウンロード)【書籍『会計事務所の事業承継・M&Aの実務』掲載資料データ】

8位 財務デューデリジェンス「損益項目の分析」を理解する【前編】~正常収益力の分析、事業別・店舗別・製品別・得意先別等損益の分析、製造原価の分析~

9位 M&Aの主なスキーム (株式譲渡、事業譲渡、会社分割)~メリットとデメリット?留意点は?~[中小企業のM&A・事業承継 Q&A解説]

10位 「事業デューデリジェンス(事業DD)」とは? ~目的は? 調査分析項目とは?~[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

※Webセミナーの閲覧、Q&A解説の全文閲覧、資料ダウンロード等には、会員登録(無料)が必要です。

【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス)よりおすすめ動画解説(Webセミナー)のお知らせ】

ライブ講座でも好評でした今村仁先生の講座がZEIKEN LINKSにて公開中です!

スモールM&A業界の現状について、マッチングサイトを活用した相手先探しについて、などを中小零細企業を支える税理士・会計事務所向けの解説しております。

●動画はこちらから

↓↓↓

テーマ:マッチングサイトを使った 会計事務所が携わるべき「スモールM&Aビジネスの始め方」(中小零細企業を支える会計事務所向けセミナー)

【主な講義内容】

1.スモールM&A業界が活況なワケ

①今や3社に1社が経営者「70歳以上かつ後継者未定」

②政府発表「第三者承継支援総合パッケージ」とは?

③ガイドライン改訂の経緯

④仲介手数料に補助金支援!?

⑤少子高齢化、意識の変化、金融緩和、政治の変化で案件増加!(コロナの影響は?)

2.ネットを使ったお相手探しは本当にうまくいくのか

①今まで廃業しか選択肢がなかった年商6千万円の会社が売れる!?

②ポイントは、「ネットの使い方」と「トラブル防止」

③毎年10件以上、現在41件成約の秘密大公開!(ネットの流儀)

④だから、会計事務所(税理士事務所)の本来業務にすべきなんです!

⑤スモールM&Aの仕組みを知れば、廃業先が新規顧問先に!

3.3つの諦め(あきらめ)ご存知ですか?

①国の諦め

②M&A業界の諦め

③小規模企業の諦め

「マッチングサイトを使った 会計事務所が携わるべき「スモールM&Aビジネスの始め方」」より

2020年12月11日収録(ZEIKEN BRIDGE 2020)