「税理士業務(税務)との関わりで捉える民法(相続編等)改正」 6/6

~Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応~

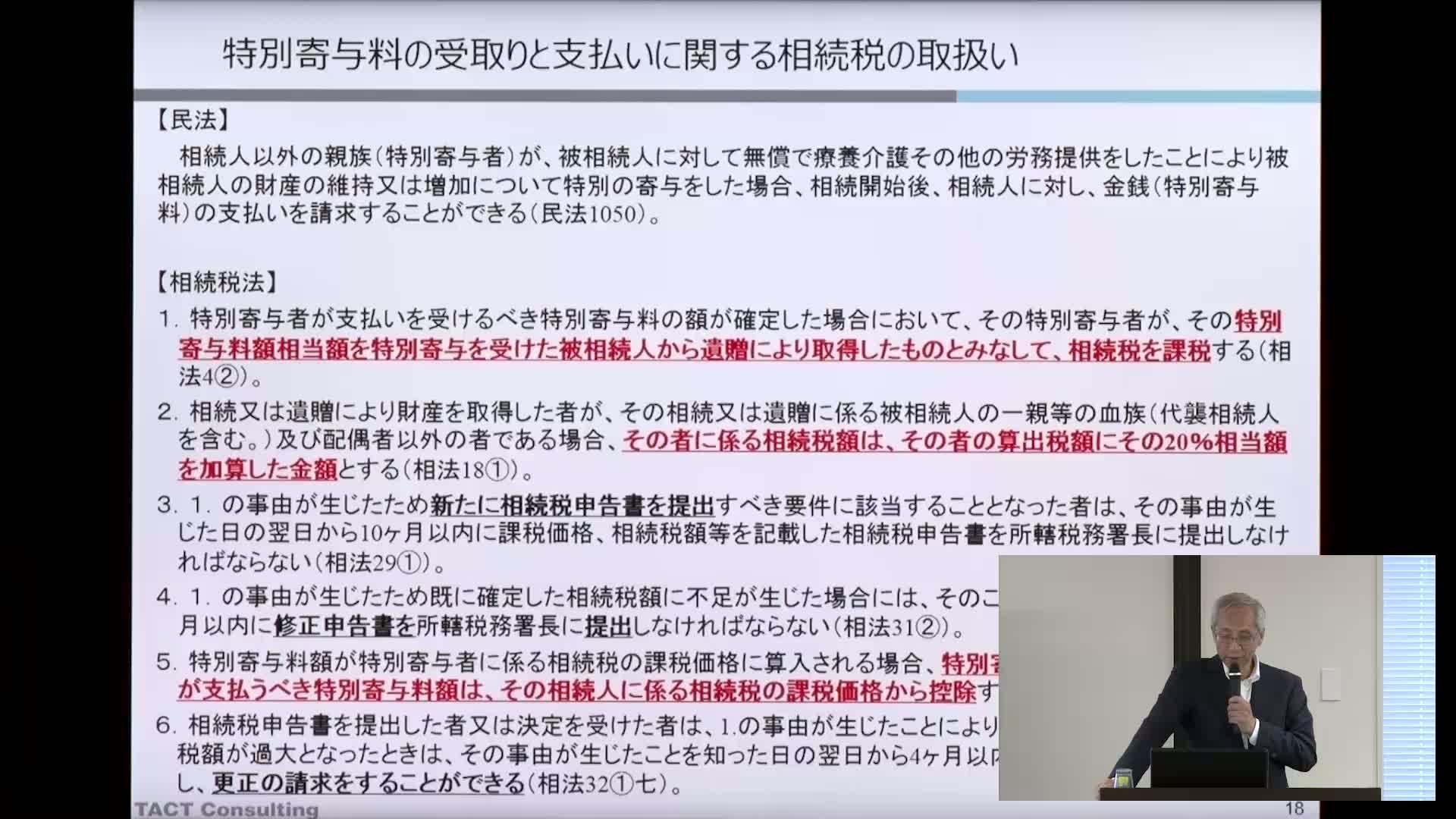

3.特別寄与料の創設に伴う税務の取扱い

(1)特別寄与料に対する相続税の取扱い

(2)相続人が支払う特別寄与料の相続税の取扱い

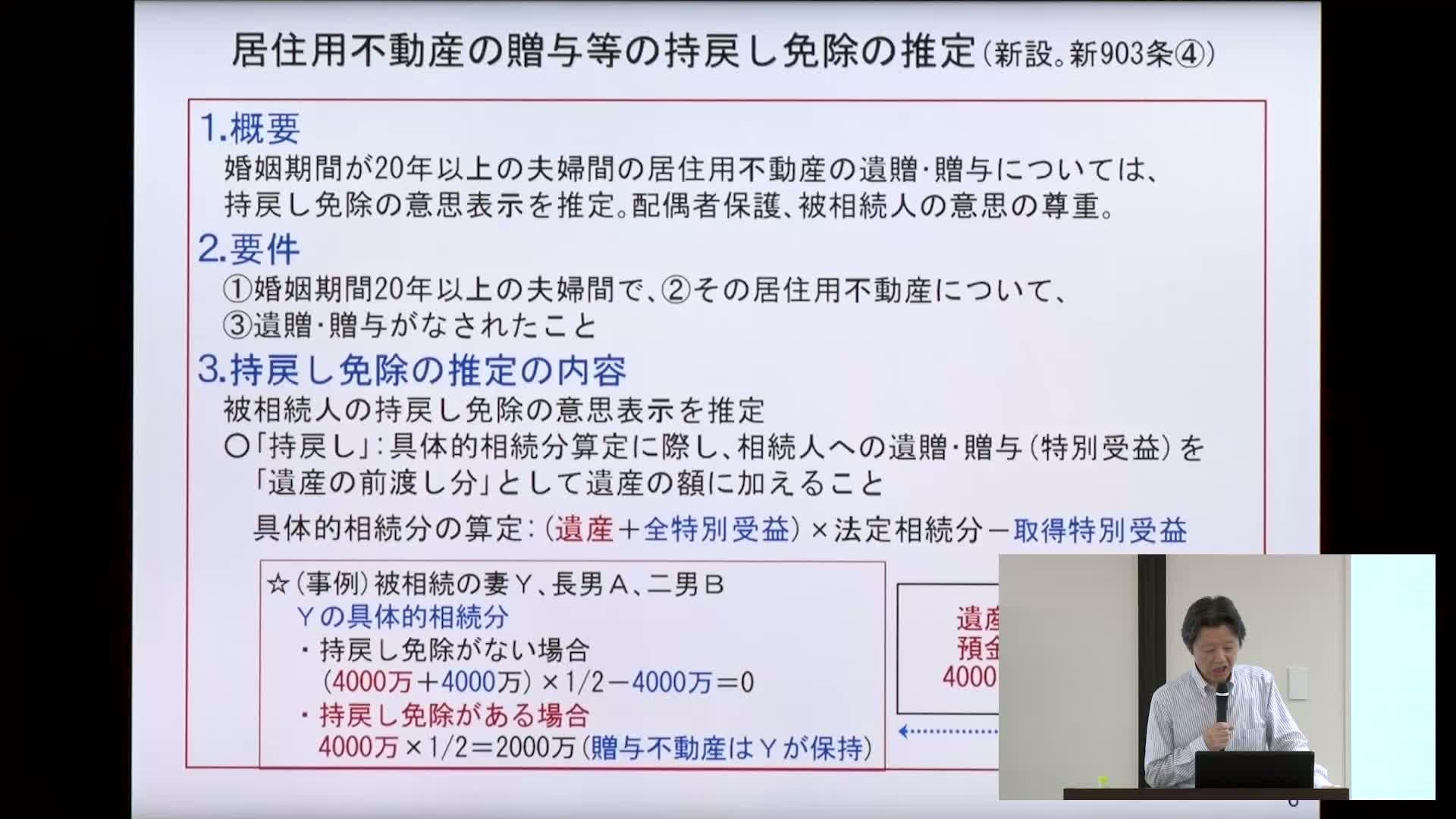

4.夫婦間における居住用不動産の贈与等と贈与税の配偶者控除との関係

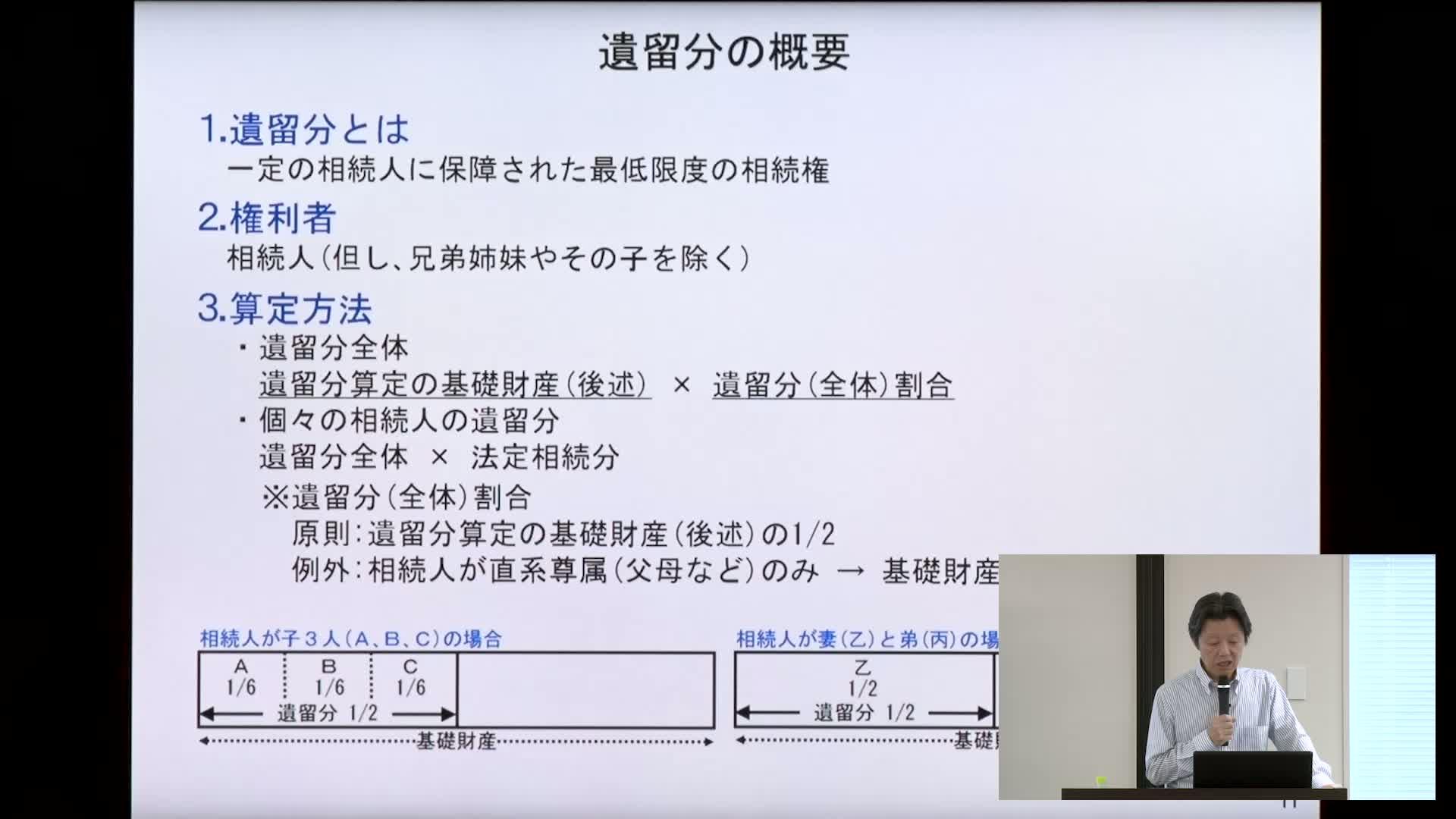

5.遺留分侵害額請求権制度が税務に及ぼす影響

「税理士業務(税務)との関わりで捉える民法(相続編等)改正」より

2019年6月18日収録

【全6回】

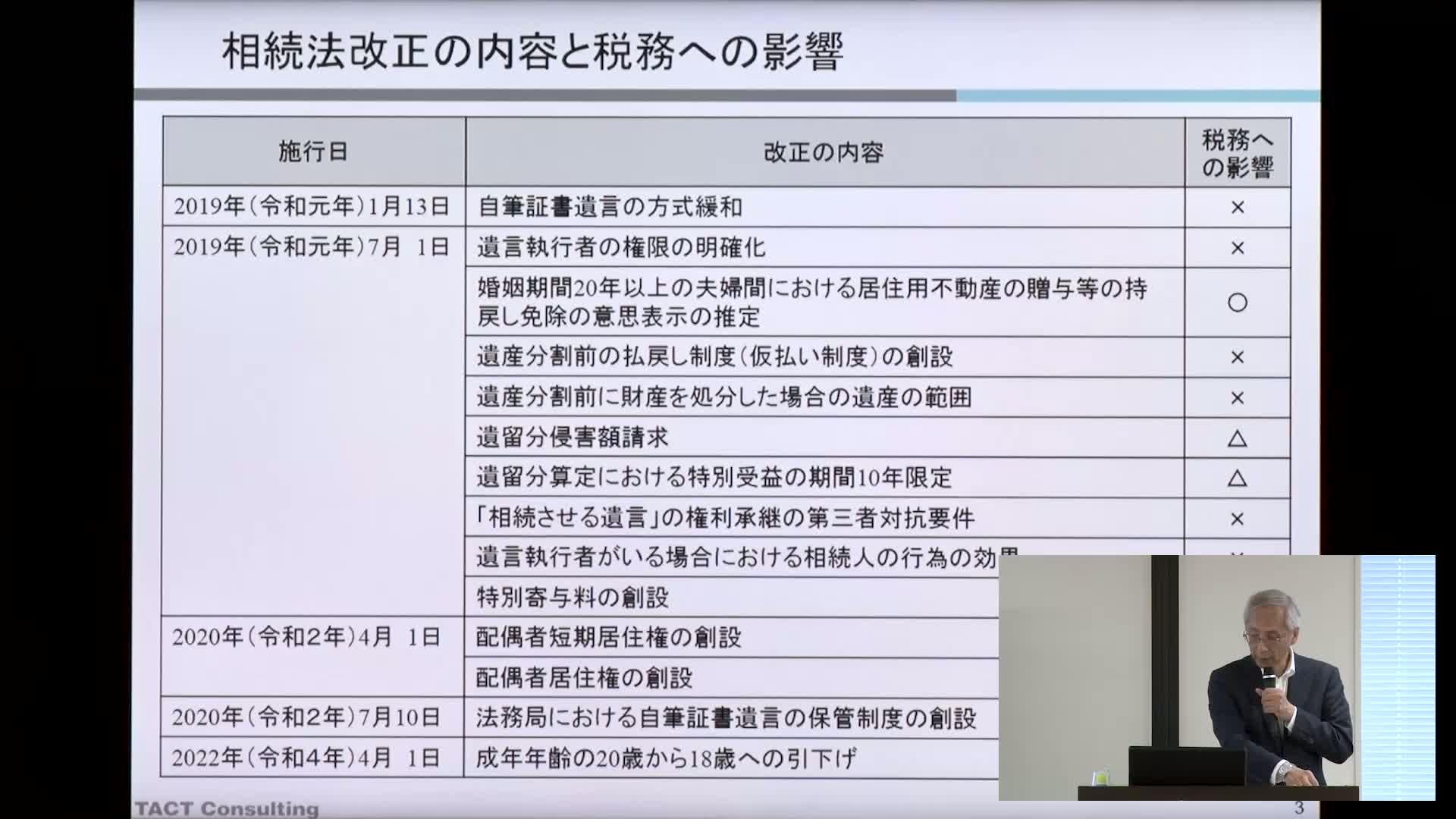

~Ⅰ 民法(相続編)改正~ポイントと実務への影響~

第3回 遺留遺留分制度の見直し 、相続の効力等に関する見直し、 特別の寄与

~Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応~

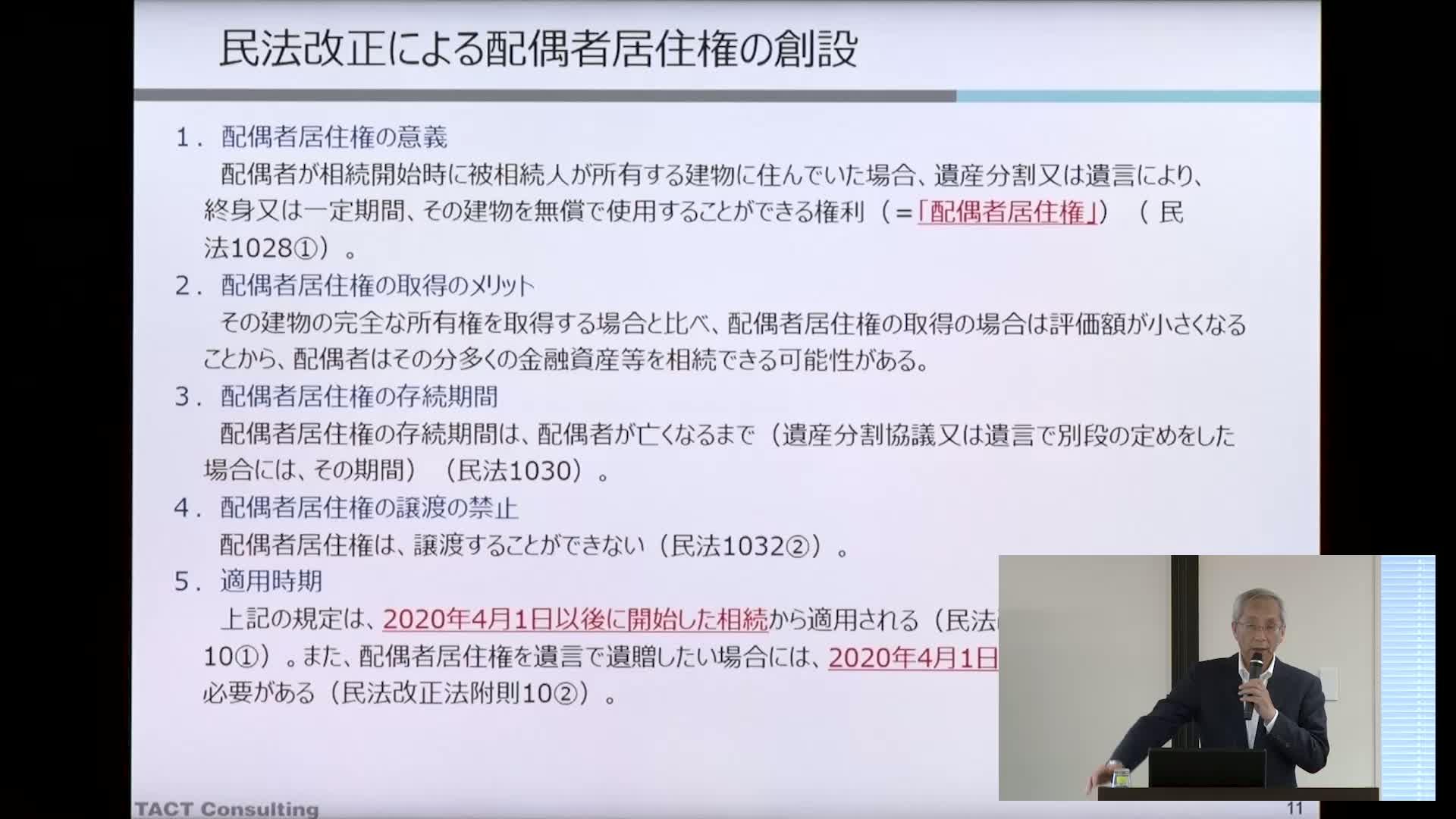

第6回 特別寄与料の創設に伴う税務の取扱い、夫婦間における居住用不動産の贈与等と贈与税の配偶者控除との関係 、遺留分侵害額請求権制度が税務に及ぼす影響

2.png)